-

作者: psycho

我被感動到要發瘋、要起肖........

可憐的 rendzaw,才剛剛去你那裡見識到調校絕佳的cdp與大號角,感動到想寫長篇大論的音響家訪;結果被 Tosi 一轟炸,通通忘了個一乾二淨;別妄想,借你什麼LP一定記得一清二楚!...:o

大濕沒差啦:o

X渡有縁人8)

CALL:0932-377626黃先生

新竹市光復路2段882號6F~1

-

-

作者: psycho

這個問題太難回答,怎麼會笑你?.....

大家都聽巴哈的無伴奏小提琴曲,以最知名的《夏康舞曲》來說,最後後一個音符是空弦Re音與最低弦Re音相同音高的雙弦演奏;如果『把兩個音拉成一個音好像比較屌』,那不就表示巴哈這個音符太笨了?類似例子在巴哈曲中一大堆,都證明了巴哈要求『兩條弦』要獨立表現,才能表現完整的聲部結構。

而 Andy 你的觀念比較是另一種音色的觀念,也就是說,和聲的目的不是多聲部,而是為了『染色』;以類似的例子來說,巴哈以相同音高的雙弦是要現雙聲部,但是如聖桑風琴交響曲第二樂章慢板,所有提琴全部演奏相同音高,那就是為了『染色』:讓該旋律線擁有不同的音色效果。

因此但底是要多聲部?還是要染色?就得回歸音樂本身的意涵:音樂家會很清楚告知我們他是要多聲部還要染色,但是演奏家就可能亂來了;以巴哈為例,把複音時代巴哈的多聲部演奏成主音時代的單聲部旋律者,反而成為主流,這個我就完全無法接受了:除非我們認為巴哈根本就不算什麼東西、演奏家比巴哈還偉大.....:P

而這次舉例中的易沙意,也是保證走向多聲部的音樂....:)

至於當天演奏的超級現代音樂之曲目,例如貝里歐的《序列》Secuenza,就可能反而需要 Andy提出的欣賞方法與演奏方式了;從唱片中我的確聽到 Tosi 一百八十度大轉變來面對這種音樂的要求,證明他是一個完全以音樂為重心的誠實演奏家;等著當天現場好好享受!......

昨天我聽到了有很多地方兩根弦發出不同卻又交相融合的音色 老實說我沒看過譜 音樂素養也不夠 不知道那是合聲 還是多聲部 (或者是拉不好!?應該不是拉 有拉不好拉的這麼美的嗎??:)) 但是確實是在許多錄音甚至是現場都沒有聽到過的音色

結束後 拿著海報找Tosi簽名 Tosi很清切 也很快就出來跟大家見面了 :):)

-

-

現場場地條件確實有些不好,空調的聲響一直存在,坐在右方前排的樂友們應該都會聽的很清楚,開場時,我看TOSI瞄了那裡一眼,他應該也有注意到,這會不是是他一開有點施展不開的原因?:)

----------------------------------------------------------------------

作者: ericguu006

這場演奏最喜歡的曲目還是薩拉沙泰 的四首西班牙舞曲,聽起來真是過癮極了.

至於兩首現代樂曲目 布列茲 / 翁帖末 , 貝里歐 / 序列還真的需要花時間去接受.

對了再上半場跟下半場開始時,我都有聽到天花板或是旁邊牆壁上有一些聲響出現,

不知是小提琴的聲音或是士敏廳的場地問題? 不知有人注意到嗎? (位子是6排靠

左邊走道)

另外TOSI撥弦的功力還真是很強,指法又流暢,真是一場少見的好演出啊.

-

-

-

-

-

-

向現代的小提琴傳道者致敬!─ Tosi無伴奏小提琴音樂會 向現代的小提琴傳道者致敬!─ Tosi無伴奏小提琴音樂會

向現代的小提琴傳道者致敬!─ Tosi無伴奏小提琴音樂會

整理出一篇完整文章了....:)

2010年9月7日由新天新地唱片行主辦的迪亞哥托西(Diego TOSI)無伴奏小提琴音樂會,將永遠成為我古典音樂欣賞年歲中最美好的記憶;不只是純粹的小提琴本身美感與技巧突破,更為了一位完全獻身追求小提琴之時代意義的傳道者而深受感動。我相信這種偉大的『音樂家』(不只是演奏家)不會只有 Tosi這麼一個而己,問題在於:我們如何擴展正確的古典音樂視野,從而能在一堆大師名下找到真正的音樂傳道者?

這場音樂會讓我在網路上到處看到全新視野的頂級樂評文字,大家可以自行搜尋欣賞。但是有別多數人強調的左手指法與現場空間之音色現場,我想從『小提琴的傳道者』這一角度做一個不同的評論。在這篇評論中,我必需放棄吸引入門者與說服輕鬆聽音樂的人;不是因為 Tosi無法讓這些人感動,而是因為這部份的相關文章己經有很多:在《高傳真》雜誌相關blog與新天新地之網路討論區都可以看到。我希望能證明我對 Tosi 列入最偉大三位小提琴家的推崇不是短期快感而能成為長長久久的文章,所以得使用非常進階的角度來分享。

其實這次音樂會我受益於『看』聲音比較大;由於坐在第一排最佳位置,Tosi在我的右前方且常常可以正對小提琴身的f孔,所以可以非常精確地欣賞 Tosi驚世駭俗的演奏技巧。再加上自己學過小提琴了解不少演奏技巧的原理,更幫助我能透過認知歷程重建 Tosi演奏結果應有的聲音;所以對於很多愛樂友討論的場地音效問題,我好像沒有留意到....:P

● 不『只為了好聽』的音樂會:

從上半場巴哈無伴奏的第一個音符開始,我就開始被教導:這場音樂會不是『只為了好聽』,而是 Tosi以傳道者般的熱情,想告訴世界上的愛樂人:小提琴的聲音還有多少無限的可能?

我的確發現巴哈與帕格尼尼都有一些『不好聽』之處,但是在我的觀察後想提出兩種不同的小提琴演奏態度:第一種叫做『保險弓法』,第二種叫做『懸崖弓法』。這兩個名詞是我個人胡謅的,為了描述 Tosi 教導我的音樂視野。

當天的巴哈為什麼會被許多人覺得音色乾澀?在這首慢板的無伴奏曲中,如何讓無法同時拉奏三根弦或四根弦的小提琴,適切地表現『慢板』的三和弦或四和弦效果?我曾在《以『平行式處理』演奏巴哈無伴奏大提琴組曲的典範:Dominique de Williencourt》一文提到:『Williencourt 的演奏方法則是:利用低音弦的自然殘響來延續聲部,再利用雙弦奏法來突出高音與中高音兩聲部的『和弦效果』;也就是每個三弦或四弦的和聲,一定都留下最高的『兩根弦』持續發聲,再透過高明的錄音讓低音弦的殘響混進高音和弦,從而達到『平行式』多聲部效果。』。當時以為己經聽到演奏巴哈無伴奏曲目的經典方法,沒想這次被 Tosi教導全新的一頁!

Tosi 特意讓三和弦或四和弦的弓法演奏成:最低音只敲弓一下,再來是持續兩個高音,然後慢慢減弱『非主旋律』的高音,只留下『做為主旋律』的高音。也就是說,他既要突顯多聲部線條結構,也嘗試表現多聲部和聲的音效。這種弓法,至今我所記憶中的數十個版本簡直前無古人!這麼困難、這麼細膩的弓法要求,當然熱身不夠或演奏空間不佳,很容易會覺得『是不是失控了?』,也可能真的是失誤了。

Tosi 只要不採用這麼高難度的弓法,就絕對不會被聽成失控了。大家公認表現驚人的《西班牙舞曲》之多弦樂段,演奏方法與他人演奏巴哈無伴奏之方式雷同,結果人人都覺得精彩至極,這說明了 Tosi是可以選擇非常容易覺得好聽的敲弓奏法而走向『保險弓法』;他為什選擇如此高難度的弓法而走向『懸崖弓法』,讓自己與聆賞者都容易出現『不好聽』?

因為他要介紹現代音樂,介紹小提琴這個樂器本身的深刻存在意義。

● 從現代古典音樂回頭理解巴哈:

巴哈與帕格尼尼偶爾出現的『不好聽』音色的確讓我迷惑了一陣,隨及在兩首現代古典音樂演奏中得到完美的解答。布列茲的Anthemes(翁帖末)與貝里歐的Secuenza(序列),用盡各種最臨界的方式探索小提琴可以發出什麼聲音。從中我又發現一個我沒有看過的弓法:按常理來說,琴弓接近琴馬可以使用很大的下壓力換取大音量,但下壓力不足就會出現可怕的『ㄍㄧ~~~』聲。但是不知是否原作曲家的要求下,Tosi採用非常接近琴馬但是極輕下壓力的運弓,發出的聲音己經接近是可怕的『ㄍㄧ~~~』聲了;問題是,失誤而且失控的『ㄍㄧ』,絕不可能音量一致且漸強漸弱控制清楚;而在Tosi的演奏中,接近崩潰邊緣的『ㄍㄧ』聲卻控制自如,刻劃的線條完全正常,只是音色屬於現代古典音樂家所要求的『實驗音色、新音色』。這種聲音我自己的主觀是覺得不好聽(所以我對現代古典音樂的興趣不大),但是可以理解為何音樂家要如此施為。可是在 Tosi的演奏中,我終於領悟到一個重點了..........

Tosi正在使用二十一世紀的聲音來演奏巴哈與帕格尼尼,所以先前聽到的『不好聽』音色,絕大多數都可以在這兩首現代音樂找到相同的演奏技巧;其中我所能描述得最清楚的就是上述『輕壓力接近琴馬』的『ㄍㄧ』聲,如有其他怪聲歡迎對現代音樂更精進的樂友們提供分享....:) 這種怪聲的目的是什麼?至少就幫助我們把巴哈的多聲部標示地更清楚,把帕格尼尼的旋律線刻劃地更完全。我非常興奮地發現,原來,演奏巴哈無伴奏可以單憑使用琴弓的下壓力就能標示不同聲部的不同音色!

以巴哈而論,既然己經存在著音頻完全精準的海費茲、氣勢雄偉的大歐、人文傾向的謝霖、美聲經典的葛魯米歐與完美技巧的富蘭奇斯卡第之後,誠實、嚴苛地自我要求的小提琴家就必需詢問自己:

『有這麼完美的典範在前,我的新演奏憑什麼可以提出來? 』

『我如果不能超越這些老大師,我的新演奏有何存在意義? 』

多數的小提琴手都是走『詮釋不同』,往往走向流行搞怪與媚俗;而重視小提琴演奏意義的高手就會如 Tosi般找到精進演奏巴哈的可能。也就是說,讓巴哈不只出現了二十世紀的演奏,也可以出現二十一世紀應有的演奏風貌。所以,並不是說『只有Tosi才是巴哈的原始意圖』,而是說,到了二十一世紀,聽遍眾家高手後,『只有Tosi才能證明巴哈不只有二十世紀的風貌,還可以出現全新的二十一世紀之風貌』;這就是我先前文章所強力論述的:新秀可以取代老大師,只要他是真材實料......

● 向現代的小提琴傳道者致敬!

薩拉沙泰雖然以《流浪者之歌》與《卡門幻想曲》最為知名,但是要論及深入薩拉沙泰個人音樂心靈的樂曲,仍以多首《西班牙舞曲》最為適切。從 Tosi對《西班牙舞曲》的熱愛,可以聽到他演奏時的全力奔放,安可曲時更是得到最高喝彩!這是對一位十九世紀音樂家的最高禮贊;不只是演奏出他的高難度技巧,也掌握了他的音樂靈魂。這種『音』與『樂』是我們非常熟悉的,所以 Tosi也使用我們理所當然的方式演奏 ── 不是因為理所當然,而是樂曲本身就是如此。在這些曲目中,做為小提琴傳道者的 Tosi,旨在幫助我們發掘更多薩拉沙泰最精彩的音樂。

到了現代古典音樂,做為小提琴傳道者的 Tosi,旨在幫助我們透過現代音樂理解小提琴更多無限的可能;於是一方面演奏現代音樂,另一方面以類似演奏方法對巴哈與帕格尼尼進行重新詮釋;他不但讓我們了解古典音樂的演變,也讓我們了解小提琴的無限 ── 也就是說,我們可以使用這種標準來要求願意自我精進的現代小提琴家。

最後的易沙意《La Ballade》第三號無伴奏小提琴奏鳴曲,當然是美麗的總結。一方面對巴哈禮贊,一方面時時出現的不協和音考驗著小提琴家真正的演奏水準與音樂素養。這時使用那些奇怪的弓法與聲音來詮釋這首音樂就不會令人不習慣,所以很容易就得到最大的好評了。比起巴哈,易沙意的樂曲更是嚴苛要求小提琴家的弓法,否則不協和的雙聲部線條就會變成一個難聽的不協和和聲;能夠讓這首無伴奏樂曲如此豐富多變,聽來聽去就是那些二十一世紀現代小提琴的『懸崖弓法』造成的美感。

身為一個小提琴家,他是為了得到最普遍、最大量的掌聲,而安全地表現小提琴傳統美感?還是為了承擔小提琴演奏歷史的責任,為呈現二十一世紀小提琴全新風貌而冒險採用最容易感覺不夠好聽的創新聲音?顯然 Tosi不是『為了演奏而拉小提琴』,而是百分之百對音樂徹底忠實、『為了音樂本身而拉小提琴』;如此誠實的現代小提琴傳道者,將永遠成為古典音樂在我心目中最美好的一刻!

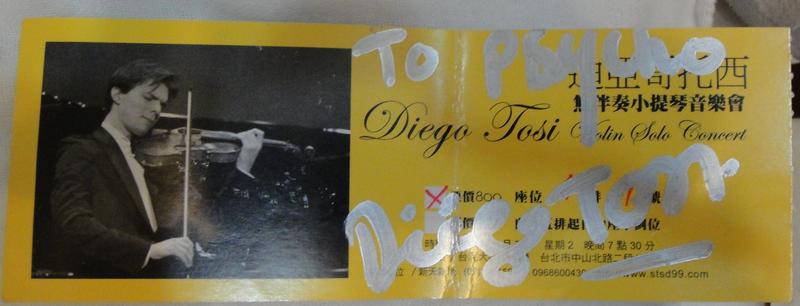

身為小提琴傳道者,Tosi在沒有經紀人的保護下,被熱情的愛樂友纏著不放、又是簽名又是合照......但是我最後也忍不住要了一個簽名,不是為了追星,而是要為最偉大的小提琴家留下這個永遠的紀念:

(END)

-

The Following 9 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:

-

從Tosi無伴奏小提琴音樂會談音響與現場的比較與視野 從Tosi無伴奏小提琴音樂會談音響與現場的比較與視野

從Tosi無伴奏小提琴音樂會談音響與現場的比較與視野

這次Tosi無伴奏小提琴音樂會讓我有第二個重要收獲,就是音響與現場的比較與重新認知。

一直以來我們都知道『音響』當然絕對不等於『現場』,但是我先前建立一個方法論,主張『音響等於現場』應該是方法論的層次而不是本質論的層次。因為如果高舉音響絕對不等於現場,那麼我們要使用什麼可靠的原則進行音響的判斷?努力去發掘每一套音響的優點是『絕對辦不到的』!因為人類的認知運作能力有限,我們永遠只能用自己的判準來窄化聲音訊息,這就注定了我們絕對不可能公正客觀地評論音響,永遠只能根據『我們自己的判準』來評論音響。而『我們自己的判準』卻是最容易被廣告文宣與大眾口味認知扭曲的東東,越是相信自己往往越是媚俗與迂腐不堪,這都是現代哲學與認知心理學的共同結論。所以,為了避免自己變成流行風氣的奴役,把『音響等於現場』當成方法論是一種可行的好方法。

同樣的,『錄音』與『現場』也有相同的認知。『錄音』若是不等同『現場』,往往意謂著獨特的聲音美學實驗,而不是音樂本身忠實的傳遞者。我可以把所有的古典音樂唱片區分成『錄音接近現場』與『錄音遠離現場』兩種,很快就會發現,凡是傾向『錄音遠離現場』的演奏家或樂團,往往演奏技巧存在著嚴重的缺陷!縱使偶有技巧卓越的演奏家走向『錄音遠離現場』,結果往往造成音樂不是用『聽』的而是用『猜』的;因為聲音不夠正確聽不出來,只好憑自已的經驗硬是用猜的猜出來。依我看吉利爾斯正是這種最可憐的演奏家,而安賽美也是這種最可憐的指揮家,保證在一片對他們的叫好聲中沒有幾個人是真正聽到他們的真材實料。

這次Tosi音樂會,的確他x的讓我知道我的音響系統加上SOLSTICS/FY錄音,還是離現場有一大段距離;不過,卻發現現場與音響存在著更細膩的辯證關係,不是短短幾句話可以表達的。

依我在國家音樂廳的經驗,以『完美的聲音(最大訊息量)』為判準,第一名是這次的Tosi,再來是我的音響播放SOLSTICS/FY、TIMPANI與AEON,再來是鄭明勳與德勒斯登,再來是我的音響播放EMI FRANCE,再來呂紹嘉與NSO,再來是一般古典音樂唱片。

以上的排名有什麼重要意義?沒錯,空間不重要,重要的是演奏,這句話會嚇死人!....:P

台泥演奏廳是公認的爛,問題是與 Tosi 一起排練的網友讓我們知道,Tosi會針對這個爛音樂廳調整他的琴音,讓聽眾照樣能聽到 Tosi想表現的聲音。也就是說,我們平時實在把音樂廳的重要性想得太誇大了!真正重要的是演奏家;像樣的演奏家與樂團,遇到再爛的音樂廳,都可以表現出他想表現的東東── 就是音樂,最大訊息量的音樂。

聽明的讀者應該看到我以上論述的前提了:這一切都是針對『古典音樂欣賞』這件事;對於演奏家來說,我們能夠聽到他的真材實料才是唯一最重要的,其他什麼音質音場音X音X一點都不重要。同樣的,我終於知道我推薦的錄音或音響與一般人最大的不同,就是我推薦的是能表現『音樂的最大訊息量』之音響或錄音,有可能與一般音響發燒友的喜好是南轅北轍的。

怪不得我一直懶得花時間整治音響空間,不是因為空間不重要,而是對於欣賞『音樂的最大訊息量』來說並不是那麼重要;所以我可以五秒鐘內輕易判斷我的音響播放出來的演奏家有多少才調,但是要判斷音響硬體就得大聲、反覆、用力聽.....:P

所以多麥克風後製混音的唱片本身正不正確不重要,重要的是它的確造成了『音樂的訊息量』被嚴重削減,至少就造成一大堆人完全聽不到演奏家的真材實料。我馬上可以指出這至少造成一種嚴重的偏見與謬誤:正因為我們習慣削減音樂訊息量的音樂,所以我們唯一可以得到的音樂素養只有『錯音』這種絕對無法掩飾的謬誤,卻對於更高階的音色營造與合奏能力毫無素養。所以同樣聽到呂紹嘉與NSO,我們很容易只注意到他們有很多放砲,卻沒有注意到他們的合奏能力被呂紹嘉操到足以嚇人的高水準.......

同樣的標準,我也要求『音響』與『錄音』必需是『最大的音樂訊息量』,相對的它們為求『最大的音樂訊息量』而造成的破聲與難聽我就不是那麼在乎,最多只是造成殺音響的現象而己。『最大的音樂訊息量』與『最大的音響訊息量』很可能完全是兩回事,可惜我們現在應該無法從簡單的頻譜圖上去區辨兩種究竟有何不同。然而這兩個觀念是可以直接對應在現場音樂欣賞的分類的:我懷疑,在乎這次Tosi音樂會的巴哈與帕格尼尼演奏音色不佳的愛樂友,很可能注意到的是『最大的音響訊息量』;而像我這種被Tosi弓法迷到起肖的,是重視『最大的音樂訊息量』。

所以對我來說,無論是多昂貴的千萬音響系統,撥放錯誤錄音我根本就聽不下去,寧可回家聽我的中價位音響播放正確錄音。從『最大的音響訊息量』的立場,最頂級的音響有可能彰顯各種錄音的優點;但是從『最大的音樂訊息量』的立場,最頂級的音響只會讓我更確定這是超爛錄音、演奏家非常沒路用。

再者,音響空間無論如何整治,好錄音與壞錄音是永遠不變的。對於『最大的音響訊息量』而言音響空間的整治當然非常重要,這個我們都知道。但是對於『最大的音樂訊息量』而言,至少對於鑑識樂團水準、演奏能力與錄音實力來說,音響空間的整治,有可能反而破壞掉『最大的音樂訊息量』。

這次的現場體驗,正因為是絕對的演奏高手,可以直接與最正確的錄音進行PK,終於知道『錄音』與『音響』還有待進步兩點:第一是『動態對比』無法與現場相比,如果說現場的Tosi有四十階音量大小,到了唱片大概只剩下三十階不到,看起來很可以期待三十年內的錄音科學能全新突破了...:) 這個『動態對比』問題倒是許多發燒友都提過。

音響比不上現場真正的致命缺陷,是音響『最大的音樂訊息量』比不上現場!當天所聽到Tosi利用弓法產生的音色變化,哭死我了,2002年那張薩拉沙泰是『絕對聽不到』,2004的那張現代音樂照樣聽不到,2006的拉威爾仍然聽不到,只有2008的唱片勉強聽得到,就是第一曲一開始音色又薄又躁的難聽聲!當時我在沒有聽過Tosi現場時,就可以判斷出這不是Tosi失誤,而是故意製造的音色。這次現場一聽,又驚又喜,喜得是我果然曚到猜中了,驚的是他X的這種音色的『好聽』是錄音與音響都表現不出來的...:~~~;( 也就是說,萬一海費茲擁有這種能力,我將會因為從錄音聽不到而誤判;這是對於古典音樂欣賞比較致命的缺陷:遇到一般演奏家,音響還有可能比得上現場;遇到Tosi這種頂級的,音響就xxxxx完蛋了......

雖然己經知道憑現在的錄音與音響,音響是比不上現場的;但是幸好只要我堅持音響必需等於現場,才能儘可能聽到最大量的『音樂訊息量』。至於『最大的音響訊息量』與『最大的音樂訊息量』之間有沒有對話的空間?這就要再等等看有沒有什麼重要的機會可以研究了.....

(END)

-

The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:

-

Psycho兄,不用寫這麼多字啦

大家都已經在計較音響從訊源到喇叭再到耳朵,從載體能壓榨出多少的訊息量....器材、線材、空間...........轉錄再轉錄再轉錄、處理再處理再處理才到載體,光邏輯不用理論就知道超幾百的趴(%)不可能跟現場比了。

-

-

我聽唱片(錄音)是因為我無法到現場

這是唱片(錄音)最偉大的地方!

-

-

-

發文規則

發文規則

- 您不可以發表新主題

- 您不可以發表回覆

- 您不可以上傳附件

- 您不可以編輯自己的文章

-

討論區規則

|