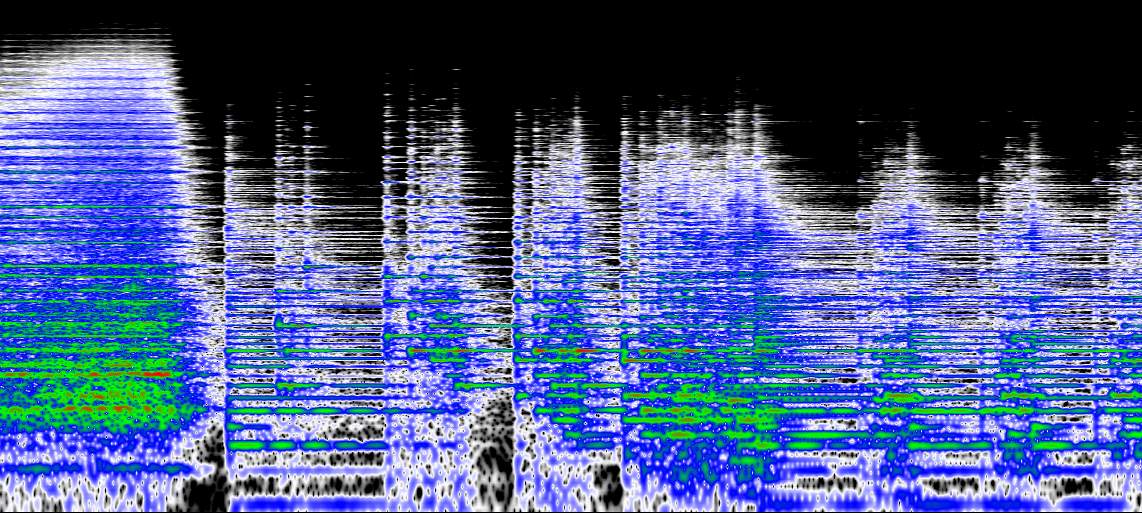

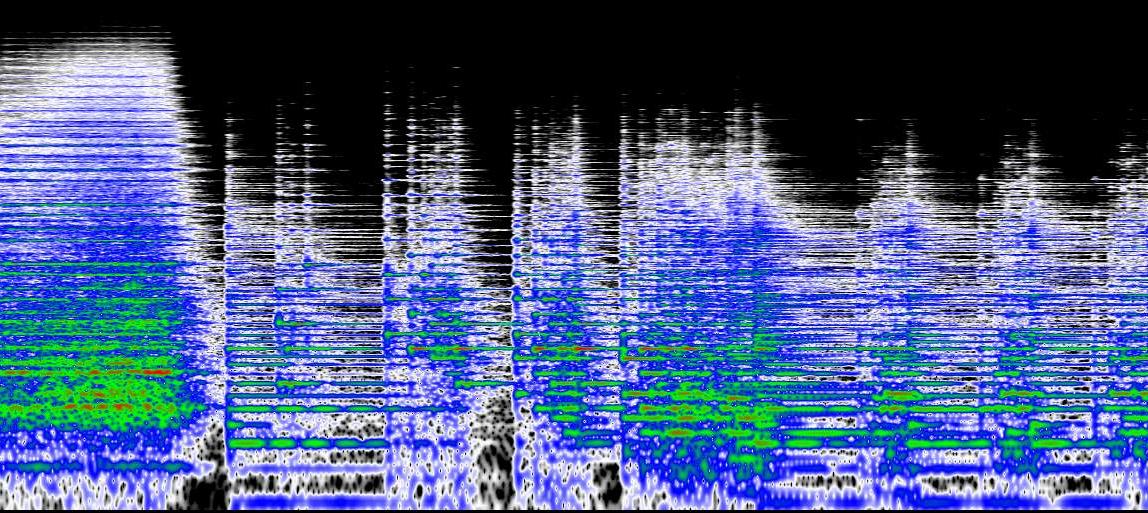

雖然還沒有找到答案,但是使用接近全頻段的錄音測試,最高頻有淤積現象,這應該是超過22khz的頻率被編碼成22k下的現象,所以應該是數位訊號,這下子非常好玩了!

當然,保留犯錯的可能,以下觀點看看就算....:)

從這個聲譜圖,可以直接把『錄音藝術』的最低判準變成客觀化的聲譜圖證據。例如:

一、什麼叫做 philips 式的美聲?很簡單,最低頻有不正常、無中生有的連續頻帶,最高頻不見了;有的截斷地非常明顯,有的較不明顯。相對的,MERCURY的錄音正常太多了,再次驗證了我在『【音響論壇20週年紀念CD】以Mercury 錄音與掌聲測試為參考』一文的所有聽感。

二、直接客觀證明DG的大花版與EMI的GROC版是天下第一爛轉錄,最高頻與最低頻通通淤積少了一截!而且是直接砍掉而不是慢慢減弱,根本是玩弄音樂欣賞者嘛!

相對的DECCA就好很多,它有削弱高低頻,但是『逐漸減少』所以不會出現最高頻與最低頻淤積的現象。

三、EMI 的便宜大全集果然是好轉錄!只比第一版CD在高頻略略削弱了一點點。所以其躁感來自聲音本身的相位失真與左右聲道嚴重的相位失真,通通都是讀取爛唱片材質造成的。如果先用EAC抓到電腦,第一版與便宜大全集的差距將會大幅度減少。

四、我評過兩張 MDG,一張的音質被我罵個臭頭,另一張則叫好;放在聲譜圖一看:哈哈!前一張最低頻少了極細極細的一截,最高頻類似DECCA的削減法......

五、之前說的殺人放火級錄音:

用聲譜圖一看!..............乖乖不得了,太可怕了,怪不得會這麼殺音響!:O :O

看起來,要客觀驗證我提出的『錄音藝術』現象,可能有新方法了....

回覆時引用此篇文章

回覆時引用此篇文章