-

2009-10-20, 08:16 PM

#1031

我就說『玩音響的人』,聽 CD 會比較幸福.....

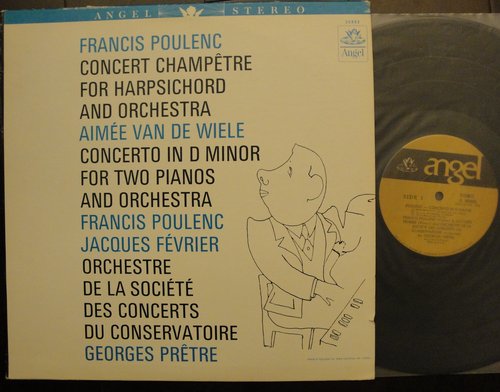

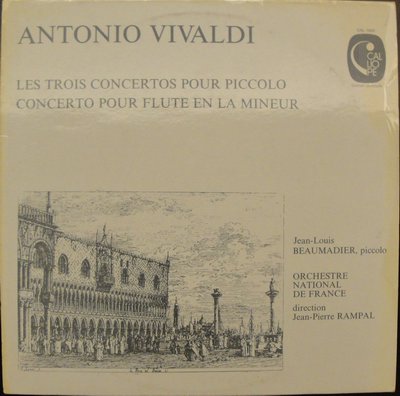

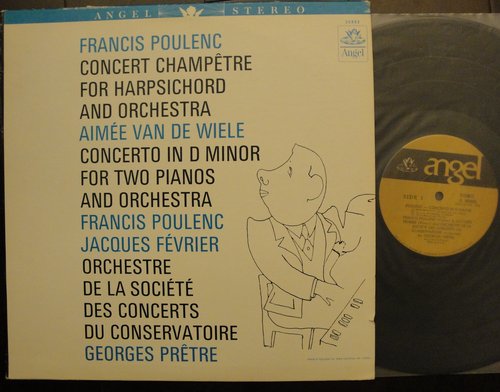

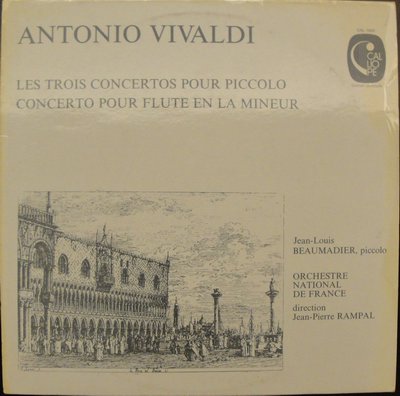

這張 CALLIOPE 的 LP唱片是韋瓦第的短笛協奏曲,就是由 Jean-Louis Beaumadier 這位被稱為短笛界的帕格尼尼之高手所演奏的。

當然了,這是一張發燒到爆的最頂級LP,在 rendzaw 那裡除了一點點線材造成的缺陷外,著實享受了最頂級的LP播放效果。

問題是,新天新地進了如此正確的錄音,我先前推薦過的:

http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...3475#post33475

一比之下......實是差太多太多,錄音完全決定一切;要聽到這位演奏家最真實的短笛音色與最可怕的吹奏技巧,只有這張唱片,偏偏它只出CD.....:o :o

-

-

2009-10-20, 08:43 PM

#1032

作者: psycho

可是這次撥放 LP 的結果,我非常肯定你的線材真的問題嚴重了....:P

之前的LP唱片錄音不夠頂級,測試的方法也不夠完善,線材的問題還不至於太嚴重;這次一聽之下,我有 99% 肯定線材真的問題大了!

當天播放 CALLIOPE 的 LP唱片,疑似音軌受傷的刮耳聲極端明顯,我還稱贊你的唱頭太精確了。隨及播放的LP,我都覺得『中頻』有不正常突起;今天回中壢一放,我猜想大概是這樣了。

第一、無論唱針播放到何處,我的 PRE-ECHO(就是LP會極小聲地播放後幾秒之聲音)都非常明顯,甚至比你那裡還明顯;嚴重干擾我判斷鋼琴抖音絕技的音樂欣賞,這個應該列入LP的極嚴重缺陷...:P

第二、但是,我的唱頭『疑似音軌受傷的刮耳聲』『非常非常小』。這顯然與第一點嚴重相斥,證明不是我的唱頭讀不到『疑似音軌受傷的刮耳聲』,而是你的音響系統把這個小聲音放大到令人無法忍受。如果是我的唱頭太差讀不出音軌受傷,那就不可能在第一點讀到如此明顯的 pre-echo。

第三、那張韋瓦第的短笛協奏曲,你的聲音比我活太多了,但是我沒有你那種不正常的中頻突起。

而依我先前聆聽經驗,你那邊唯一會出現這種重大缺陷的,就是線材。

所以播放這麼可怕的HI-FI LP時,把你的系統之最弱一環打得體無完膚;在還沒有新天新地的頂級線材之前,我看你非換線材不可了!  否則播放這幾張 LP,整體來說,我認為算是『不夠成功的範例』喔!就等著看看 scs 那邊會不會跟著完蛋?:P :P

說線材不夠班,也打死一堆名廠線了,

最沒有科學根據的也是他,所以這方面就

請您多勞動囉,幫愛樂者尋找好價格的好

線材,:)

CALL:0932-377626黃先生

新竹市光復路2段882號6F~1

-

-

2009-10-21, 04:34 PM

#1033

星期一去 rendzaw 店裡 PK LP的錄音藝術與版位水準,詳細過程如下:

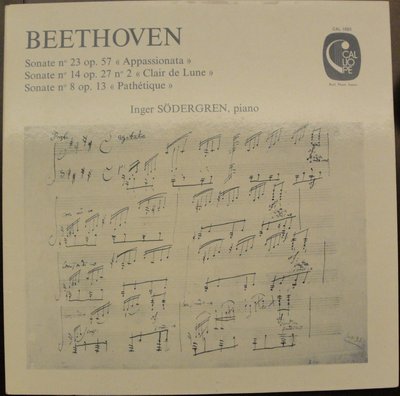

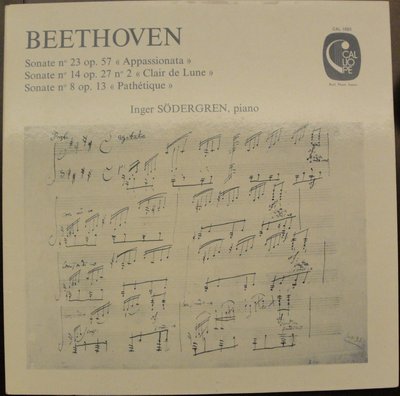

先播放這張 Sodergren 的貝多芬《熱情》,當然活活嚇死人....

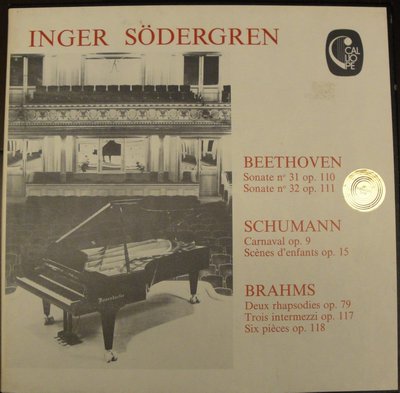

再來播放這盒裝三片LP之中布拉姆斯,奇怪?明顯覺得豐潤度差了一點?難道盒裝版版位差一點點也會有如此明顯的表現嗎?果真如此,我得快快去原始唱片行搶單張版了!

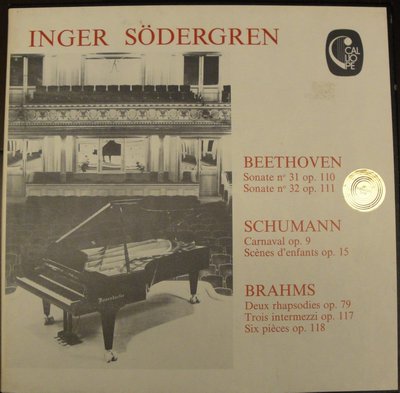

我趕快播放這三張中貝多芬NO.31、32,幸好!這張與前一張《熱情》相比,聽不出錄音水準的差異,可見是錄音師或鋼琴家變態,演奏貝多芬時就特別正常。

再播放舒曼,剛好在中間:貝多芬 > 舒曼 > 布拉姆斯。可見這家唱片廠的錄音水準(應該都是同一個錄音師)比較不穩定。

最糟糕的是,在我的中壢音響室,簡直聽不出差別。可見唱頭輸人家一大截,就算線材再怎麼贏都沒有用。為什麼不是喇叭輸了?因為之前PK CD時,我知道我的喇叭是輸在全頻段的寬鬆感與透明度,至於錄音藝術的鑑別力則是完全一樣強,所以這種比試結果我理所當然推論是唱頭輸了。

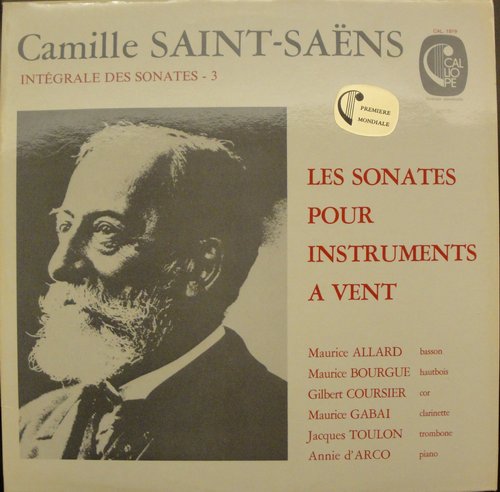

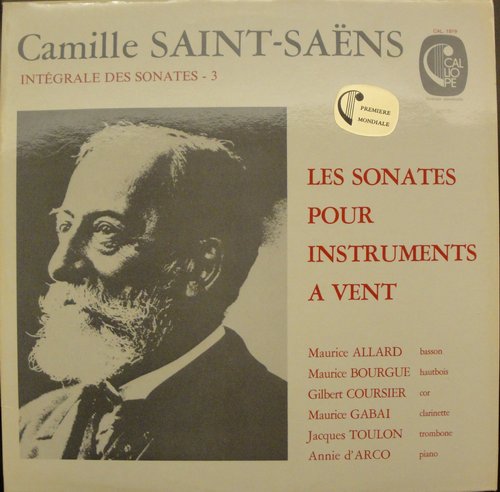

再來測試這一張:法國號、長號、單簧管、雙簧管與低音管通通測試了一遍。結果還不錯!雖然線材被我嫌得要死,但是整體而言音色的辨別力完全合格。只是,與我的中壢音響室相比,我的線材大勝一截導致音色辨別力大增,基本上是比得上的...:o :o

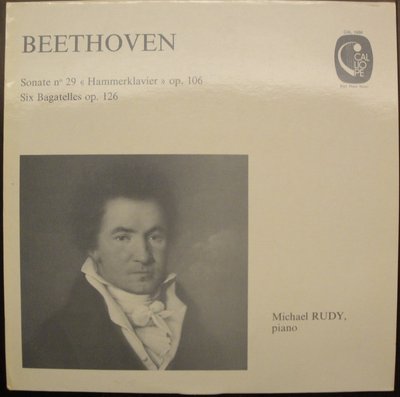

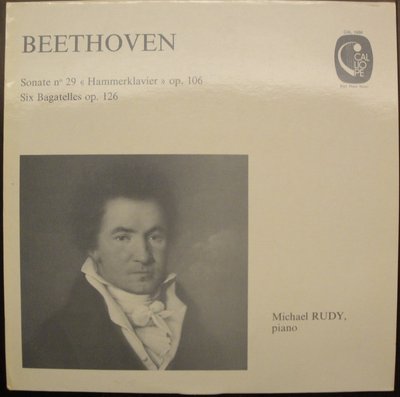

再來測這一張,真糟糕,rendzaw 系統忠實呈現出這張 LP 演奏水準大輸 Sodergren、錄音水準也大輸、史坦威與貝森朵夫的對比差距被拉開,導致這張 LP 遠遠被 Sodergren 打敗,鋼琴聲音乾很多。但是,如果跟其他LP相比,這張錄音仍然是超級燒的HI-FI錄音。可是,在我的中壢音響室聽不出它的錄音輸給 Sodergren,我看我的唱頭又被宰了....;(

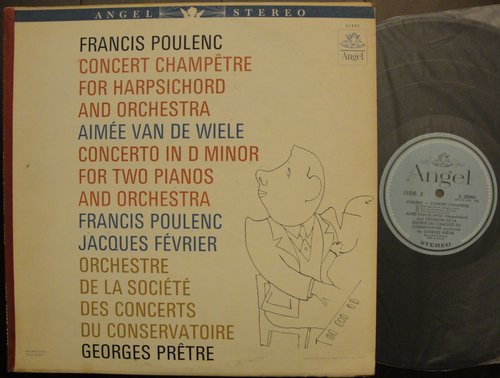

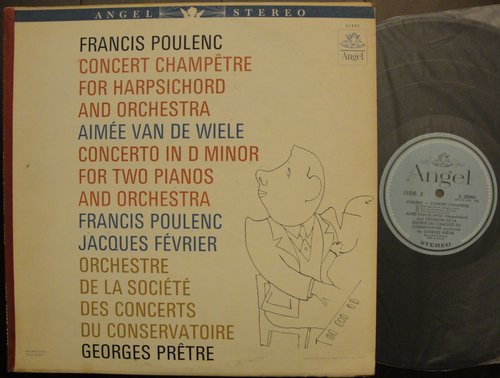

然後是這些EMI FRANCE的美國ANGEL版唱片的版位比較,出現令人吐血的現象:

這張是超級發錄音,倒數第二爛版位:

完全相同的錄音,較佳的水藍標:

結果較佳版位的水藍標被較差版位打得頭破血流,回中壢測試的結果也一樣(只是差距沒有那麼可怕與誇張)。LP 的版位問絕對可以整死人!書本或網路上所教的版位辨識絕對不夠完整,還有更重要的『版位編號』原則。這部份我打算好好研究,研究出來不知道可不可以賣錢?這是可以保證再版的LP比原版的LP好聽的密招耶!....

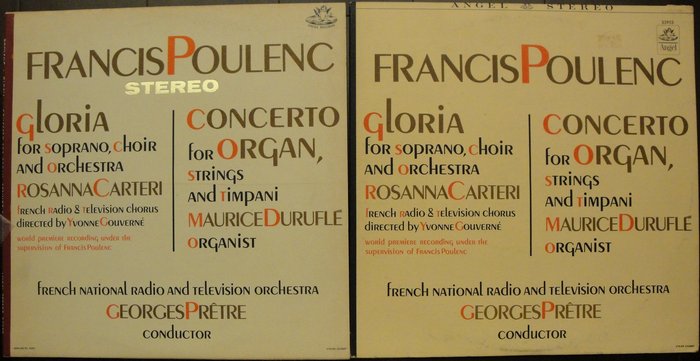

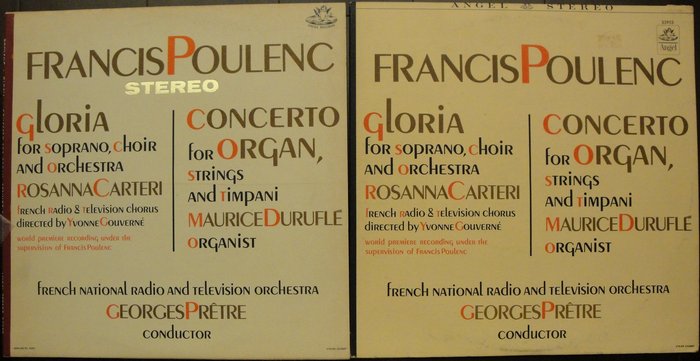

因此,同樣是水藍標的這兩張 EMI RANCE發燒錄音:

看版位標籤根本看不出誰好誰壞,聽起來是他X的差太多了!右邊的B把左邊B面打得死去活來,但是左邊的A面卻隱隱有可能略贏一點點右邊的A面;原來一切都還是得看『版位編號』。

先分享到這裡,上課去...........

-

-

2009-10-26, 12:43 AM

#1034

-

-

2009-10-26, 11:14 PM

#1035

作者: remo

[恕刪]這是DR1的DSD解碼晶片,原本就有貼上銅箔,把它撕下,然後先塗上制震金屬,再貼上電磁波屏蔽合金!

[恕刪]

給科學肖仔用力鼓掌!.......(clap)(clap)(clap)

-

-

2009-10-27, 02:07 AM

#1036

-

The Following User Says Thank You to remo For This Useful Post:

-

2009-10-27, 09:32 PM

#1037

作者: remo

[恕刪]

我們聽到的流行音樂,就是一軌一軌的mix起來的東西,我今天聽,竟然每一種樂器聲,都有其個別的聽覺感受,不管它是否是後製效果,都有不同的聲響及空間感受!

不過其實這種情況應該是之前也存在的,但是在一個讓你在“不特別注意聆聽”的感覺下“就不會去注意到”的程度,今天一如往常的聽,就這麼突然發現了

咦?這是超高難度的錄音藝術之辨識力耶?...

很多被我毒害的人,聽不下去一般的發燒片,就是因為這種『多麥克風』再『後製混音』的發燒片,可以聽出來『每隻(種)樂器』有各自不一樣的殘響、各自不同的空間感、沒有完整的整體音場、整體空間是支離破碎的.........

你真的要完蛋了,等著看你如果組裝音響室時,要花多少錢才可以滿足這種超高標準!8) 8) 至少花個五十萬元吧?...:P :P

-

-

2009-10-28, 12:15 AM

#1038

作者: psycho

咦?這是超高難度的錄音藝術之辨識力耶?...

很多被我毒害的人,聽不下去一般的發燒片,就是因為這種『多麥克風』再『後製混音』的發燒片,可以聽出來『每隻(種)樂器』有各自不一樣的殘響、各自不同的空間感、沒有完整的整體音場、整體空間是支離破碎的.........

你真的要完蛋了,等著看你如果組裝音響室時,要花多少錢才可以滿足這種超高標準!8) 8) 至少花個五十萬元吧?...:P :P

五十?目前光訊源就超過一半了...(sweat)

流行音樂對這樣的現象應該就不是困擾了,因為流行音樂就是這樣啊!:P

昨回文完,我聽著音樂入睡,聽的是十幾年前的流行樂,算是我聽的相當熟悉的,自然又聽出不同,不過在上述的“各自表現”的現象上,似乎是比較沒有,應該是那時代的後製概念的緣故,整體聽起來會是一個空間感比較一致性的感覺!

不過我倒是第一次聽到它聲響那麼“飽”、紮實,特別是低頻,應該說是bass的部份〈不包括大鼓〉,可以聽到bass發聲的那個根源音像,而不再只有“嗡隆”的低音感!

而前面所說的“各自表現”是聽最近出的唱片,那種感覺可以說就像是一個畫面,畫面中有大小不同的圈圈,每個圈圈裡是不同的聲部,你可以感覺到它場地、空間的不同!我覺得這是繼拋光cd後,又一次音像更貼近、更明顯的現象!:o

不過念茲在茲,還是訊號線材!上面的聽感都是我用光纖的!還是我就走數位傳輸?!:^)

-

The Following User Says Thank You to remo For This Useful Post:

-

2009-10-28, 07:39 PM

#1039

-

-

2009-10-28, 07:54 PM

#1040

Michaelwmwang 兄 在隔壁站的好文章沒有人理會,實在太可惜了!拿來這裡討論討論,如果 Michaelwmwang兄覺得不妥請告知我:

原發表者是 Michaelwmwang

從頭爬文到尾, 看的有點霧煞煞, 可能物理 早已忘光光.但我以前是樂手, 習慣以耳聽為憑, 但文中好像都沒提到聽感, 抗滑是我系統穩定後最常用來微調的地方(大概+_0.1g), 聽感之變化我聽起來有,

1. 提琴揉弦的幅度大小有差(或人聲的抖音), 抗滑多揉幅較小,聽起來較刺激(適合像薩拉桑提的流浪者之歌), 抗滑較少聽起來較有韻味(適合像馬斯奈的泰綺思冥想曲一類), 但太過聽起來易濫情

2. 鋼琴的殘響有差, 抗滑較多速度較快, 殘響少聲音較緊, 速度感較快(聽貝多芬芬奏鳴曲一類).抗滑較少殘響聽感較多, 尾韻較長(適合蕭邦或佛瑞的夜曲).

3. Bass的Punch結實度不同,抗滑多較結實, 像電貝士, 抗滑較少像Double Bass, 有蓬鬆感但帶著彈性

4. 抗滑多一些適合節奏及速度感的協奏曲(像Ravel之G大調鋼協).或重搖滾及Metal( 特別是Trash Metal or Progressive Rock), 相反的抗滑少就可聽一些抒情曲.

5.音樂的空間感, 抗滑多感覺殘響短, 像小型音樂廳, 抗滑多殘響較長像身處大型音樂廳.

另外, 我用Thorens 521軟盤調成硬盤, 但有時會換口味懸吊會放軟一點, 懸調調硬時抗滑用較少, 懸調調硬時抗滑下較多, 因懸調吊彈簧的軟硬改變了共振頻率, 用抗滑修正成自己想要的口味.

其實聽感還是很主觀的, 但抗滑的調整對音樂表情的變化是聽的出的, 我在彭老大家也是得到同樣的聽感, 調抗滑是他教的( 搬個"重量級"的大老出來萬一有子彈飛來較擋的住[ ] ) ] )

個人經驗分享,不見得大家感受一樣, 但抗滑對小弟而言, 是很好用且方便的調整方法(我用改過的3012R加Benz Micro Ruby II), 它也是唱片行進時就可同步進行的調整動作. 不過要先調固定Tracking force及VTA後, 最後才用抗滑微調.

不知大家對抗滑變化的聲音感受如何?

使用『超低針壓』時不能使用任何一點抗滑,所以以上心得無法討論。現在使用比正常的針壓,抗滑就發揮影響力了。

基本上,從『聽感』來說,我完全同意 Michaelwmwang的描述,完全可以複製在我的音響系統上。

不過,我個人的感覺,是『減少抗滑』的情況下,『錄音藝術』的辨識力較高;增加抗滑,是為了預防大動態造成跳針或失真;否則我一律儘可能減少抗滑。

不知道其他黑膠友的看法如何?....:)

-

發文規則

發文規則

- 您不可以發表新主題

- 您不可以發表回覆

- 您不可以上傳附件

- 您不可以編輯自己的文章

-

討論區規則

|

回覆時引用此篇文章

回覆時引用此篇文章