古典音樂欣賞從貝多芬開始,便進入了『音色藝術』領域;再從白遼士、奧芬巴哈、法蘭克、聖桑,還要再加一個華格納....總之,這些貝多芬之後的古典音樂大師,通通是重視音色藝術的音樂家。換句話說,沒有聽見音色藝術、只聽到劇情與旋律(情感),其實是不足夠的。

但是音色藝術如何欣賞?這就注定了音響系統一定得走hi-fi取向。因為音色藝術是非常客觀的:木管是什麼?銅管是什麼?木管加銅管是什麼感覺?木加銅再加上特殊不和諧音程又是什麼感覺?這種感覺都是客觀感受,任何聲音本質的扭曲,都會造成音色藝術的毀滅。

就好比現場聽psycho拉百萬小提琴,當然遠比百萬千萬音響系統播放葛魯米歐還要更高傳真;但是psycho的小提琴技巧太爛,扭曲了聲音本質,再怎麼沒有音樂素養的人,都可以輕易分辨出『寧可使用低價音響播放葛魯米歐!』。這是第一層次的音色扭曲。

第二層次的音色扭曲,是錄音水準不足,或者音樂廳現場位置太差。例如在國家音樂廳四樓最後位置、或者是第一排最左或最右位置欣賞葛魯米歐,說不定比手提音響播放正確錄音還要糟。

第三層次的音色扭曲,就是音響重播的失真問題。

第四層次的音色扭曲是個人問題:如果己經在音樂欣賞的『態度』上徹底排除了音色藝術,那即使當場聽到再好的音色,也會在認知上扭曲而『認為』不重要、甚至反過來認為是『缺點』。

既然音色藝術如此真實存在,單純的音樂欣賞者有沒有入門方法可以依循?我個人主張一種方法:尋找各種樂器錄音最正確、演奏也最正確的獨奏唱片,努力學會分辨每種樂器應有的音色。然後再透過室內樂,學會分辨『兩種』樂器混和的音色藝術。最後,欣賞管弦樂,學會分辨『多種』樂器混和的音色藝術。

因此我想推薦各種樂器演錄雙絕的唱片,正是嘗試從客觀的音響科學,促進人文的音樂欣賞素養。

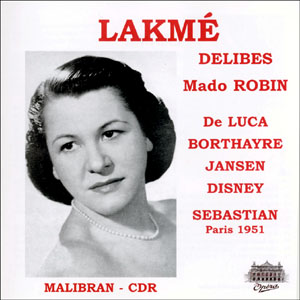

以下是我在另一討論串強烈推薦的銅管唱片,演錄雙絕,足以學習銅管音色的辨認能力。

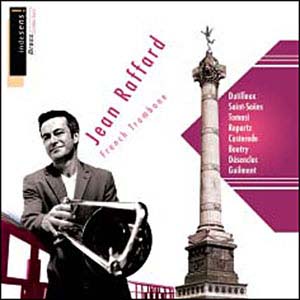

上一張是小號,下一張是長號(伸縮喇叭)。『兩者音高接近時』,我發現我幾乎分辨不出兩者的音色差異呢?!音響該升級了嗎?...:P

雖然分不出『兩者音高接近時的音色差異』,不過到是明顯可以分辨另一種音響性能的差異,就是『形體感』。即使音高接近,小號明顯感覺發聲點小,聲音呈長扇形柱狀投射而來,就像隻長長的喇叭。長號則是發聲點大,聲音在發聲點就己經有擴散,投射區明顯大於小號。

真有意思,分辨不出音色差異,卻可以明顯分辨出發聲的投射區域如此不同;這是音響性能的那一種指標?...:P

回覆時引用此篇文章

回覆時引用此篇文章