-

2009-11-22, 10:21 PM

#211

楊記水餃... 還是門庭若市哩...

只是 學生也吃太好了吧.......

-

-

2009-11-26, 01:44 AM

#212

-

-

2009-11-28, 02:11 AM

#213

Said 的 Music at the Limits Said 的 Music at the Limits

kevintran 兄在美國,可曾聽過:薩依德 Said, Edward W. 這位文化評論家?

最近正在看他的 Music at the Limits 這本樂評集,看完後有一些感覺;不過我想先請教kevintran:如果看過這本書或他在美國音樂雜誌上的樂評,你覺得他的樂評寫得如何?對你是否有怎樣的幫助?

-

-

2009-11-30, 11:07 AM

#214

-

-

2009-11-30, 11:42 AM

#215

作者: psycho

kevintran 兄在美國,可曾聽過:薩依德 Said, Edward W. 這位文化評論家?

最近正在看他的 Music at the Limits 這本樂評集,看完後有一些感覺;不過我想先請教kevintran:如果看過這本書或他在美國音樂雜誌上的樂評,你覺得他的樂評寫得如何?對你是否有怎樣的幫助?

這張CD psycho可以參考一下

http://www.books.com.tw/exep/cdfile.php?item=0020109101

-

-

2009-12-01, 04:24 PM

#216

-

-

2009-12-14, 04:47 PM

#217

作者: psycho

我買到這張黃金時代的MONO LP,拉慕魯樂團,奧芬巴哈的《天堂與地獄》,

[恕刪]

先別抱怨買不到這套LP,相信新天新地那裡一定有更佳轉錄的CD,音響效果一定更好。只是我對這類曲目徹底無知,所以要推薦什麼唱片只好讓大家直接請教林主惟了....

喔,吐血!好不容易找到時間去新天新地,一問到法國歌劇,馬上排山倒海一堆聽都沒過的人名......

說到奧芬巴哈的《天堂與地獄》全曲,立刻拿出一套經典歷史錄音:

廠牌:ANDROMEDA / 編號:ANDRCD5087

André Dran (Aristée/Pluton)

Bernard Demigny (Jupiter)

Jean Mollien (Orphée)

Jean Hoffmann (John Styx)

André Jonquères (Mercure/Morphée)

Claudine Collart (Eurydice)

Janine Lindenfelder (Diane)

Violette Journeaux (L'opinion publique)

Monique Chalot (Vénus)

Simone Pebordes (Cupidon)

Anne Marie Carpentier (Junon/Minerve)

巴黎愛樂管弦樂團與合唱團 / René Leibowitz

==========================

為什麼吐血呢?原本買到上述那張拉慕魯樂團的LP,想說賺翻了一時應該找不到更合適的唱片。沒想到我的程度離林主惟還是十萬八千里,這套唱片,演奏水準與上述LP完全不分上下,而錄音(轉錄)水準硬是遠遠贏了一大截!這是得獎的1954之第一版LP與1953的現代轉錄CD相互PK呢!也就是說,『現代轉錄藝術』永遠贏過LP與CD之爭。

這套1953的錄音,只要音響系統正確,就可以聽到完整的三D音場,層層分明的舞台深度與左右定位;唯獨比現代錄音窄一些、大聲合奏時亂一點。最重要的是,欣賞法國歌劇與意大利或德國歌劇有一個根本性的不同:法國歌劇非常強調主唱者的人聲與伴奏樂器是平行式的處理,而德國或義大利歌劇比較傾向主唱者獨大。法國歌劇這種音樂特性,導致錄音正確同樣變得非常重要;錄音不夠HI-FI、轉錄不夠水準,獨唱的人聲與背景的樂器就無法清楚分離出來,導致得不到真正的音樂旨趣。

這套 1953 的錄音,在錄音上完全合格,在演奏上超人一等;天啊!先前辛苦找到的LP完全變成可有可無的東東......;( ;(

-

-

2009-12-18, 08:23 PM

#218

我一直對歌劇的興趣不大....

基本上我從開始熱愛古典音樂以來,就非常重視兩條主旋律同時出現的音樂感覺。後來當然知道這叫做『賦格』,學會法派古典音樂後又知道這叫做『音色的調合感』。但是,相對而言,我總覺得歌劇往往太重視主唱旋律,與我的美學觀嚴重不合;所以一直對歌劇興趣缺缺.....

後來先從莫札特的魔笛入門,隨及發現比才的《卡門》有令我眼睛一亮的音樂新世界;沒錯,在這種歌劇中,管弦樂的部份終於有足夠的『多條主旋律同時出現』之豐富度,再加上開始玩音響,也掌握到音色的豐富度;於是,見識到歌劇的精彩面。

但是再來嘗試大家理當然的義大利歌劇(從羅西尼、威爾第與浦契尼)卻嚴重觸礁:雖然這些『莊歌劇』重視情感、氣勢與戲劇張力,但是管弦樂的音樂內容卻完全跟我不搭調。好聽當然是非常好聽,卻無法引起我的真正興趣。於是我又把歌劇丟地老遠.....

最後音響玩出興趣來,音色藝術也掌握了,法派古典音樂之欣賞與演奏也開始理解了。一拉威爾的《孩童與魔法》(或譯頑童驚夢),當場中毒!太好聽了,完全符合我對音樂的個人美學要求,而且一部《孩童與魔法》就可以涵括莫札特所有的歌劇,音樂技巧更是強出一大截,怎麼會莫名奇妙出現這麼偉大的作品?從莫札特到拉威爾,中間究竟又經歷過什麼?

於是我順著軌跡,回頭找到華格納,再進一步找到奧芬巴哈的輕歌劇從而擴及到德利布;OK,這條線大概理清楚了。

現在我們所熟悉的一般古典音樂界,對於法國歌劇簡直是完全地忽視。雖然《卡門》紅到發紫,但是跟《卡門》一樣偉大的《霍夫曼故事》、《拉克美》就罕為人知了。我個人是猜測這完全是因為《卡門》的劇情迎合當代思潮論辯才得到垂青,否則單論古典音樂本身的內容,就算是搞笑胡鬧的《天堂與地獄》照樣可以跟卡門一拼。

大家都知道浦契尼的《蝴蝶夫人》,《拉克美》的故事內容相差不遠:一個是日本一個在印度,都是東方女子愛上歐州男子再絕望自殺的悲劇。但是兩者的音樂內容走向實在相差十萬八千里!我也認為《蝴蝶夫人》的劇情比較纏綿悱惻賺人熱淚。但是回到古典音樂的『音』本身,不談劇情只談音樂中樂團與人聲融合的美感體驗;我想客觀上當然不能定兩者誰優誰次,但是相信大家可以理解為什麼我是一聽到《拉克美》就中毒到不可自拔。

所以,推薦法國歌劇給這個討論串的愛樂者,這是一種對『歌劇』的全新體驗。

可惜,幾乎很少有演奏像樣且錄音像樣的好版本,LP反而容易找到。

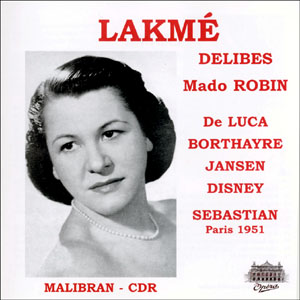

先推薦一套錄音藝術頂級的《拉克美》歷史錄音,不怕大家會因為歷史錄音而不想聽,因為主唱者是錄音有史以來音域最高的花腔女高音瑪朵.荷邦(mado Robin 1918-1960),光憑她的演唱就足以收藏這套cd了:(當然是在新天新地買的)

http://www.malibran.com/acatalog/DELIBES.html

-

-

2009-12-18, 09:12 PM

#219

這個有趣。 我去年向圖書館借了Joan Sutherland的Lakme (EMI或Decca,我忘了)。 初聽之下,覺得還不錯(音樂和演唱)。 但沒坐著聽完就被家人抓去做別的事去了。

現在看您這麼推崇這齣歌劇,倒是可以再找來聽聽看。

Psycho大,那您要不要試試古諾的浮士德啊?我個人覺得它的音樂不比Delibes的差呢。

-

-

2009-12-20, 01:06 AM

#220

-

發文規則

發文規則

- 您不可以發表新主題

- 您不可以發表回覆

- 您不可以上傳附件

- 您不可以編輯自己的文章

-

討論區規則

|