音域銜接實為修練正道

筆者真正領悟超低音概念以及中高低音分音銜接訓練,是從Infinity RS-1B取代Hartley開始,也逐漸瞭解分音之困難,更反對音響迷從事不可能成功又勞民傷財的四路或五路分音方式去經營揚聲系統,直到現在,這個概念仍然沒有改變。真的,玩家能玩好兩路,即是修得正果。所謂兩路,是不管主喇叭有幾路分音,將其整個原廠設計完成的視為一路,另外加上主 式超低音視為一路。您要做的就是將這兩路銜接的天衣無縫!

您必須反覆嘗試超低音喇叭在聆聽空間最佳擺位,分頻(高通、低通)截點的選擇,低音音量與相位的調整,看似簡單,實不容易,這時只有透過多樣參考唱片反覆斟酌,才能成功。許多初次 買音響即 買四件式揚聲系統者,其調音之所以未能成功,主要原因即在於未經分音銜接訓練,因為調音往往錙銖必究,只有靠自己,無法全賴別人。這也是筆者一直主張以小喇叭搭配超低音作分音銜接訓練,是音響調音取得License(執照)的第一步,至於能否修得diploma甚至成為master,則有待個人的才氣與努力了!

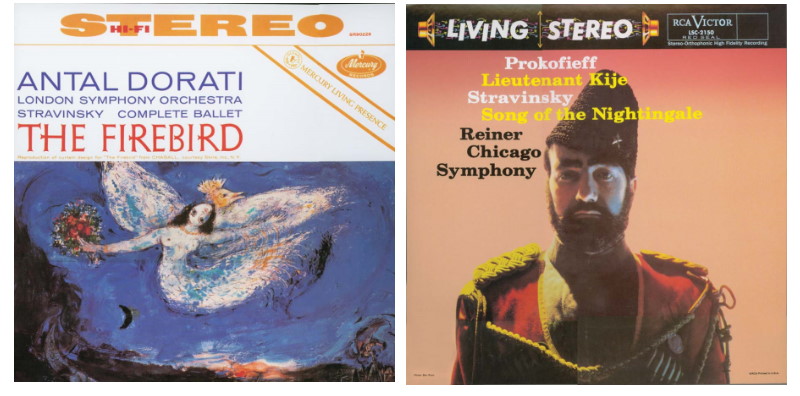

(錄音黃金時代的傑作,如RCA Living Stereo或Mercury Living Presence的復刻片精選面世,品質不亞於(甚至超過)原壓片)

從Infinity RS-1B四件式揚聲系統除了學得高中音屏與低音柱的銜接概念,也學得許多經驗,例如高中音屏使用的EMIT、EMIM高中音 板式(planar dynamic)單體必須以真空管擴大機推,而低音柱凹盆以晶體機推才能獲得最佳效果,這一概念也沿用到後來使用的Apogee絲帶揚聲器,甚至於Wilson Audio WATT喇叭搭配ENTEC超低音時期;例如瞭解自然低音染揚聲系統對器材或唱片評論者之重要。當然,愈精確的喇叭也愈加講究音場、音像等音響二十要的追求,也開始講究喇叭調整吹毛求疵的擺位功夫,其實這是最經濟的調音訓練正途。由於不喜歡 用似是而非的道具,也不喜歡將聆聽室東補西貼搞得像叫化屋,因此,徒手擺位也讓筆者獲得「空手道」的戲稱。在這段時間,大部分調音仍得靠LP系統作音源,倍極艱辛,因為唱頭種類多,個 也獨具,響應頻率曲線多少有異,不若CD系統的劃一穩定,加上唱頭的垂直角度或針壓、超距欠準,都可能令人白忙一場。因此,現在調音,筆者都建議以CD系統作音源,可收事半功倍效益。

回覆時引用此篇文章

回覆時引用此篇文章