-

2016-06-05, 08:29 PM

#2961

作者: LSP000

請問那六個白色法規母座(音響級??) 哪兒買得到?

前輩,是這顆:

http://twcn.rs-online.com/web/p/main...ctors/7349018/

工業級,裡面的導體是黃銅洗亮,導體很厚。

-

The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:

-

2016-06-05, 10:11 PM

#2962

電源排插的『結構』與『材質』問題

這陣子玩排插,也讓我玩出一些心得來了。竹東杜先生與rendzaw共同教會我『rendzaw定律』:離器材越近的電源配件越重要,它真的是普遍客觀現象無誤;而我發現還可以再延伸出更複雜的理論或現象。

因為有一個正確無比的巨獸級法規排插,開始覺得排插到壁插之間的電源線也變得很重要,然後就發現這個問題。

原先 psocc > vovox initial 或 yarbo GY-9000PW的問題,混合了『結構』與『材質』兩個問題,因為psocc線兩者皆不同。今天做了詳細測試,才發現進一步的現象。

一般而言,線材中『材質』的問題比較涉及『聲音的質感』,而『結構』的問題往往涉及 hi-fi正確性。很多人經驗到3c小黑線比發燒線更好聽,那是因為有太多發燒線的『結構』是嚴重加料的反hi-fi特性,當然會輸給3c小黑線;但是只談論『質感』,因為小黑線真的材質低太多階,所以任何發燒線這一點都是狂電小黑線無誤。

把這個問題擴及到排插問題,那就有趣了!rendzaw第N定律出現:『材質』問題,離器材越近才會越重要;『結構』問題,離器材多遠都很重要!!

因為中壢音響室類比器材離壁插太遠,所以是先使用一條5米長的電源線接到一個萬元級的美規排插,再接往法規排插。其實這一招原本就是rendzaw第一定律的應用,把壁插到排插的距離加長且經過優質排插,壁插的缺陷就會大幅減小。原先水準不夠的法規排插,導致法規到美規的電源線影響有限;用了巨無霸bchsieh排插,這條電源線的影響變大。

於是有以下變項:是否經過中介的排插?它是美規還是法規?接往壁插的電源線之等級?

1、壁插直接接巨無霸bchsieh排插,使用便宜的富士電源線,聲音當然最差!壁插水準太低的問題躲不掉。

2、壁插直接接巨無霸bchsieh排插,但改用yarbo GY-9000P電源線,前後都是arcolink美規碳纖頭,聲音變好一點,但是仍然狂輸給加上中介排插。

3、加上萬元級中介美規排插,美規到壁插是使用那條電源線變得不重要,重要的是美規到法規那條線。

4、突發奇想,把萬元級中介美規排插換成 stsd第一代3c級法規排插,到巨無霸bchsieh排插改用一條 real-cable PSKAP便宜電源線,完全吐血!!!萬元級排插加上近兩萬級的PSOCC+FURUTECH美規鍍銠頭,被這組加起來不到6000元的法規排插總成踢到外太空...........早就就道法規>>>>>>美規,只是沒想到連中介排插離器材這麼遠,照樣狂電身價五倍以上的美規!還造成遠勝PSKAP的PSOCC被電掉了,誰叫它要做成美規?

5、也因為使用法規排插,中介排插到壁插之間是使用便宜的富士電源線還是yarbo GY-9000P電源線,這下子就聽出差別了,差別沒有太大但是還是聽得出來,乖乖用好線。

6、中介排插終究還是中介,做為離器材最近的法規排插,stsd第一代白色法規排插 與 box real-cable PSKAP內線改裝排插 兩者相差是非常大的。但是當成中介排插,兩者幾乎沒有差異,原先一清二楚的塑膠外殼造成聲音會有塑膠共振音染,完全聽不到。可以說,這兩個排插的『材質』巨大差異幾乎不見了,但是『結構』的類似性讓它們一起狂電萬元級美規排插。

根據以上現象,很明顯說明了『結構』與『材質』的二分問題。線材本身的好壞難以區辨是那個問題,但是法規排插與美規排插只有一個因素,就是『結構』,只有結構問題可以讓音響器材的電源路徑變得很龜毛。美規排插會那麼失敗,看起來是不夠好,可能要用到十萬元級才有差.....錢太多了,換個兩仟元的法規排插就好了,而且淘寶或露天上都有同等級的一仟元內之PDU法規排插....:)

也因此我甚至要懷疑專線直入排插或器材是一種迷思?

玩線材一直都有一個明確的現象,我稱為『配重』變項,用重物壓在線材上聲音就會往『沈穩、沒有振鈴』走向,但是可能聲音變呆;相對的使用超輕架線器且極端減少接觸線材(例如用棉線把線材吊起來不接觸地面、且對端子無應力),聲音就會走向『活潑、殘響加多』,但可能聲音加料。這個配重至少就是改變線材本身的『應力』,那麼使用中介排插反而是無形中消除了過長線材的應力問題。雖然多了很多接點多了很多鬼,但是應力問題說不定遠比多了這麼多鬼更重要!否則以上理應不會發現『有中介排插』遠遠大勝『直入壁插』的現象。

當然還欠缺很多比較,但是要拉一條十幾公尺長的電箱直入排插,我放棄了!留給同好去玩....:P

(END)

-

The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:

-

2016-06-19, 12:56 AM

#2963

花了 45萬 買頂級 DAC的下場.......... 花了 45萬 買頂級 DAC的下場..........

-

The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:

-

2016-07-22, 01:33 AM

#2964

最近一直沒辦法靜下心來好好寫文章。

唯一的原因,就是被音響毒到無法寫文章!!.......

原本追求絕對的HI-FI性能,的確非常科學,但也因此造成音響太嚴苛、耳朵太挑;在換了這台45萬元的極緻DAC之前,胃口己經被HI-FI指標養刁了:除非真正演奏水準太高的『真正老大師』如孟根堡、提博、柯爾托,否則2000年之前的錄音根本聽不下去!因為真的輸2000年後的錄音太多了,輸到完全沒有動力想再聽一次。

現在換了45萬元的極緻DAC後,雖然2000年後的現代錄音還是狂電2000年前,但是DAC太強,導致唱片內容絕對的挖掘程度,讓我總覺得先前近一萬五仟張2000年前的舊錄音唱片,通通聽到完全不一樣的世界,不由自主就是一張張聽下去,完全沒時間寫文章了!

最誇張的就是1960年代公認最發燒的EMI克路易坦拉威爾管弦樂集與卡拉絲的卡門全集,這兩套唱片我己經聽到爛,無論是千萬級CD玩家還是千萬級LP玩家,通通都見識到1960年代的錄音有多高的水準。我當然擁有他們的萬金難求之第一版CD與最HI-FI的LP。但是隨著JPLAY 雙CAT的進步,開始感覺它們跟現代錄音相比完全是缺乏HI-FI水準的垃圾,而且嚴格來說兩套CD的演奏水準未必有柯爾托、孟根堡,Inghelbrecht 的世紀大師級水準,所以這些1960、1970年代的錄音被我冷凍在箱子裡許多年。

現在換了45萬元級DAC,又重新找工讀生RIP這些唱片,一聽之下完全嚇到了:這完全不是我聽過的水準!甚至可以說是我有音響經驗以來聽過最正確、音響水準最高的克路易坦與卡拉絲!!當然這不是說我的音響系統有多麼偉大,應該說把CAT當成數位轉盤的音響水準根本是前人未見的全新世界。總而言之,這些先前嫌棄的舊時代錄音,因為音響素質的瘋狂提升,得到前所未見不同的欣賞旨趣。結果時間就慢慢流逝,沒時間寫文章打屁了.....

最最誇張的還是真正夠水準的老大師之歷史錄音,手上一大堆不壓縮動態的正確歷史錄音唱片,當初真的只是拿來證明我的欣賞能力遠比其他自命清高玩歷史錄音的人強上太多而己.......... 現在有了極緻DAC的幫助,我真的是可以直接播放193X的柯爾托與提博,僅僅只是為了美好的『音響快感』得到輕鬆愉悅的休閒效果。也就是說對我的純粹感官快感而言,它們與2000後的現代錄音或現場演奏是無異的。先前從來不敢奢望音響系統可以達到這麼高的水準,現在沒想到只要花45萬元就可以達成。這下子我說45萬元真的一點都不貴,同好們應可以理解為什麼我說出這麼何不食肉糜的蠢話了..... 現在有了極緻DAC的幫助,我真的是可以直接播放193X的柯爾托與提博,僅僅只是為了美好的『音響快感』得到輕鬆愉悅的休閒效果。也就是說對我的純粹感官快感而言,它們與2000後的現代錄音或現場演奏是無異的。先前從來不敢奢望音響系統可以達到這麼高的水準,現在沒想到只要花45萬元就可以達成。這下子我說45萬元真的一點都不貴,同好們應可以理解為什麼我說出這麼何不食肉糜的蠢話了.....

因此我深切體會追求絕對最高領域的音響快感或音樂素養,真的還是有太多無形的門檻。欣賞能力固然是重要門檻,但是純粹物質上的音響水準也是躲不掉的。45萬以下的DAC或傳統轉盤,就算花上千萬元也絕對沒有這水準,最多只能發現HI-FI性能的快感而己。要到達超越錄音水準低劣的限制而『聽到』真正的音樂內容,除了極為極少數如己故林主惟先生那種絕頂天才外,是絕對沒有任何人做得到的!!因而並非絕頂天才的平凡你我,只能依賴科技的進步來補自身的不足了。

只是居然需要花上八十萬的價格才能透過科技超越自身的限制,這個代價真的太高太高,只能期望科技的發展能夠在十年後讓世界可以在物質上更公平一點!在此之前,只能承認這個世界還是有些不公平,缺乏良好現場演奏環境的我們,45萬元的DAC,真的完全躲不掉.........

P.S. 我說主惟是絕頂天才一點都沒有亂說,因為用他當年那套音響系統能聽到我說的音樂水準那才真的是有鬼!可以肯定當年他完全是用自身高超的音樂素養『猜測』那些唱片是好唱片,而不是真正聽到了。過了多年,我用到這樣頂級的訊源後,才發現主惟完全是先知,並且稀奇他當初用的低水準音響系統到底是怎麼聽得出來.............

此篇文章於 2016-07-22 01:36 AM 被 psycho 編輯。

-

The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:

-

2016-10-09, 11:00 PM

#2965

現在的中壢音響室己經演化成:

天下無敵的JPLAY雙CAT => 樂之邦DIGITIMES2 => AUDIOMAT MAESTRO 3 REFERENCE => KORA EXPLORER 150 CSC => JMR BLISS SILVER。兩個大香堡接地盒、三個小STSD版地盒、巨無霸法規排插,一大堆REAL-CABLE頂級線,香堡喇叭線、香堡電源線一條接DAC。

重點是換上真空管機 KORA 150,的確要犠牲一點晶體機的鑑聽力與HI-FI水準,換取好一大截的聲音質感,看起來還是要等頂級的法國晶體機才會是最後答案。

像KORA這種設計精良的管晶混合機,小的約五六萬,150約十幾萬;它們要做到聲音沒有真空管機常見的音染很容易:只要設計者對聲音的認識是正確的,就算只要五六萬元的 KORA 90就是正確的音色;但是便宜的真空管機就是會『軟腳』:這可不是什麼大音壓大動態大場面,重視唱片錄音水準的耳朵,只要放一張鋼琴的正確錄音,琴鍵一敲下去的一瞬間,就可以淘汰掉95%的真空管機了!如果是像我這麼嚴苛的耳朵,可能更狠.....

這應該涉及的又是『暫態反應』的問題,技術知識還是留給bchsieh這等高手回應。總之,真空管機的音色問題很好解決,但是這個『軟腳』問題簡直致命。唯一可面對的方,只能透過大瓦數。所以 kora 90軟腳,換上150就解決一大半;AUDIOMAT 真空管機沒有這些問題,我看只是因為它最低階的也是很頂級(十幾萬耶!),才能躲這個軟腳問題。

因此我做一個簡單估計:猜測十萬元以下,要音色正確又不會軟腳的,只能找晶體機;這當然是從我這一討論串一直以來堅持錄音藝術的立場才會有此選擇。如果預算能力佳,同一廠牌一定越貴的越不會軟腳,所以AUDIOMAT最頂級的SOFFEGE(不會拼)才是我心中的夢幻銘機。如果兩年內再找不到音色正確的晶體機,就又要乖乖花三十幾萬買這台........

最後的結論是:不要被聲音質感毒到,就不需要花錢了!想當初只聽HI-FI、演奏水準、錄音水準、殺音響.....不聽質感,全套系統十萬元以下就聽得很開心了......

-

The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:

-

2016-10-11, 11:22 PM

#2966

簡單交待一下聲音質感提升到一百多萬元的高價音響系統,對錄音藝術會有什麼不同觀點。

基本上對於加料或修飾過的錄音,有可能不像低價位HI-FI鑑聽音響那麼龜毛。

最明顯的是新天新地有些新錄音反而退步的唱片,如某些 ZZT 或 FUGA LIBRAL。原本是覺得變得很難聽,非常後悔買下來而且從此不買該錄音團隊的任何唱片。提升成破百萬的質感音響系統後,這些唱片沒有那麼難聽了!這時憑他們高明的演奏技術,該唱片就變得可聽了。

有些 CASCAVELLA 的唱片原先覺得錄壞了!現在還是覺得錄壞了,但是勉強能聽。

Archipel Records 與 LIVING STAGE 這種幾無加料的拼命出版之歷史錄音是最最誇張的:原先只覺得HI-FI性能絕佳,現在是連質感都把所謂60、70年代的『黃金時期』(聽唱片公司在放屁啦!)錄音打到地獄去。

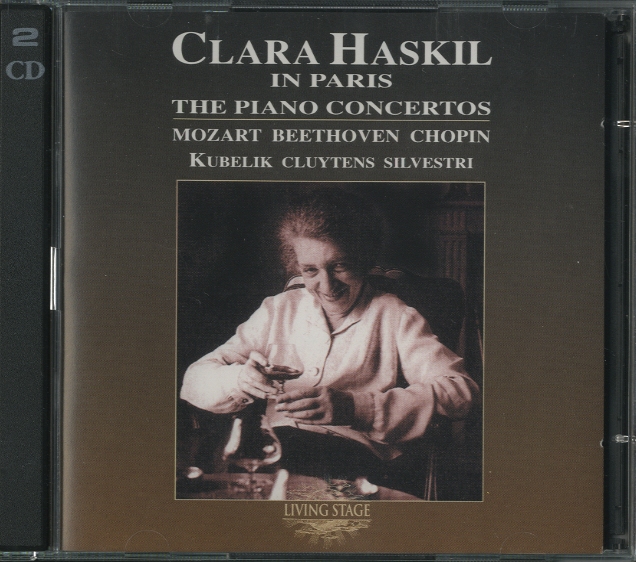

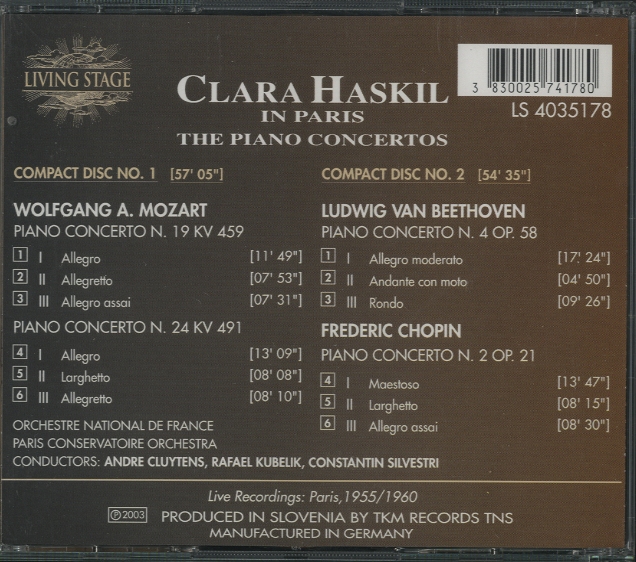

最最誇張的是一張 PHILIPS錄音的哈絲姬兒+馬克維奇+拉慕魯樂團,所有演奏者可以說是我永遠的最愛,而我早在三十多年前就買下『應該是』全台灣第一張CD、花了幾仟元的第一版LP、最近出版的SACD。結果一張 LIVING STAGE 的 LS4035178:

http://www.hifido.co.jp/KWSTAGE+6/G1...4921-91189-60/

這種唱片的考證資料有可能出錯,所以只能看看就好;依唱片資料應該是1955年12月12日于巴黎香榭麗舍劇院所錄。指揮為克路易坦,樂團為ORTF。

結果 NO.24 鋼琴協奏曲的樂團一出現,尤其是木管,他XX的拉慕魯樂團這種神的等級怎麼會輸ORTF輸得一蹋糊塗?PHILIPS在錄啥?然後哈絲姬兒的鋼琴一彈.......嗚,聽了近四十年的哈絲垃圾,直到這張三百多元的平裝CD才聽到真正的哈絲姬兒.......

可憐我那些第一版CD、高價LP與SACD通通填海了......這張 LIVING STAGE 大概是十年前買的,當時只是覺得它的鑑聽性比PHILIPS好。沒想到十年後音響提升到一百多萬,不只鑑聽性,幾乎全部的音響要素都是狂電PHILIPS,這是『不正式的錄音』對上大廠錄音甚至還加上新發行的SACD。

還有一家 PIERRE VERANY 唱片也很有趣。這家是老一輩音響玩家都公認的超級發燒錄音,而我使用10萬級鑑聽結果是判定不合格,加料太多。但是當初還是為了法國樂團與法國演奏買了十幾張,就放在唱片櫃發霉.......現在己經罕為人知的唱片,這幾天清洗好RIP進JPLAY 雙CAT 播放系統,咦?還不錯聽耶!雖然是次等錄音,但是己經完全無礙讓我欣賞『當時』的法國演奏水準了。

還有,這樣的高價系統,SACD的播放效果進步多一點;如果說原來的10萬元系統,SACD>CD,那麼現在就是 SACD>>CD。不過,這也只是同一錄音而己。一但錄音本質不同,那麼再怎麼SACD都救不回來,錄音本身決定一切。

整體而言,高價音響系統因為聲音質感爆增,所以對於錯誤錄音的容忍度的確變大;但是它也可能把原先很殺音響的唱片播放地非常成功,所以錯誤錄音固然能聽,但是正確錄音變得『更加』好聽太多,最後還是懶得浪費時間去聽次等錄音了。因此只要對音樂欣賞這件事保持嚴格而不受文化工業的污染,那麼高價音響就不會是錯誤錄音的遮羞布,反而可以成為真正欣賞音樂的正確道路了。只能說,幸好一直都是從便宜音響入門,重視鑑聽性重視HI-FI而不重視質感,所以一直走在正確的音樂欣賞道路上。

(END)

-

The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:

-

2016-10-20, 09:52 AM

#2967

昨天參加一場鋼琴四手聯彈音樂會,參與者絕大多數都是『被要求』參加的,幾乎都不是愛好者。一位鋼琴家A沒什麼名氣(至少在古典音樂愛樂者或唱片發燒界),另一位鋼琴家B在台灣非常出名。由於見識過前一位較不知名鋼琴家A的音色營造能力,所以我事先預告其他參加者:試試看閉上眼睛,鋼琴家A保證比B好太多喔!

因為同時參加的朋友多半不相信我真的那麼強(他們當然都不是音樂界與發燒圈的),再加上B的大名頂頂,所以全部都認為我又在唬爛!結果,第一曲B演奏第一部,才不到幾個音就有一個平常比較相信我唬爛的朋友說:咦?好難聽。。。。到了第二曲換A進行第一部,另一位最不相信我唬爛的朋友偷偷跟我說:我完全被你打敗了!真的相差太多了......

音樂演奏家有兩種:一種是絕對不能彈錯音的比賽型演奏家,因而造成音色營造能力往往不佳;另一種是拼命營造最美的音色,因而有可能彈錯音。在該演奏會上,B的確比A彈錯很多音,但是音色營造能力相差巨大,,就如同漫畫野田妹的演奏一樣:A讓那台鋼琴出來的聲音跟B簡直是完全不同的鋼琴。前者充滿讓人放鬆的純粹美感,連野性十足的德佛札克斯拉夫舞曲都變成黃昏到來一杯老人茶的田野景致了。後者....在不佳的音樂廳再加上不好的鋼琴,老實說我的耳朵好痛、真辛苦.......不佳的音樂廳與超爛的鋼琴絕對不能當成理由,A就可以在任何爛琴與爛空間,透過自己的耳朵聽到自己的聲音,從而修正彈奏方法而獲得正確美感的琴音。

如果A是超極神童,有沒有可能同時兼得AB兩人的優點?依我猜測是絕無可能。因為『音色』與『彈奏正確』都不是絕對標準,美還會更美,正確還會更正確,那是永無止境的修行歷程。走向A並精進,最高典範就是柯爾托,然後繼續彈錯音。走向B並精進,最高典範應該是霍洛維茲,然後音色還是很難聽,我都聽不下去.....

最大的心得還是我從法國古典音樂學會的音色藝術欣賞能力,原來在『美國』也是有深厚的學術傳統的!A是留美的。只是在文化工業的偏差下,連『學院派』都不小心被文化工業污染,音樂演奏家的升等論文可以開音樂會代替,但是演奏會錄音只要有彈錯就毀了!這形同打壓A而獨尊B。然後古典音樂愛好圈,因為低劣的音樂素養,也只能以挑剔演奏錯音為樂;所以明明NSO的演奏己經頂級,就會有自命清高的愛樂者認為那個樂器有錯音所以如何如何。。。。多重污染下,正確的古典音樂演奏能力,己經完全在主流聲音中消失不見。

一嘆!

-

The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:

-

2016-10-22, 11:20 PM

#2968

-

-

2016-10-24, 08:34 AM

#2969

作者: pureland

真心不認為YBA符合教授的胃口。

-

-

2016-10-24, 09:41 AM

#2970

多謝你們推薦啦!有空我會去聽聽看,才剛剛被 MICROMEGA 的新擴大機 M1 嚇了一跳,目標有可能是他們將新推出的純後級擴大機...:)

-

發文規則

發文規則

- 您不可以發表新主題

- 您不可以發表回覆

- 您不可以上傳附件

- 您不可以編輯自己的文章

-

討論區規則

|