-

2012-05-03, 01:22 PM

#531

4733 4733

《化工股》上緯Q2營收拚增5成,獲利挑戰新高

2012/05/03 12:11 時報資訊

【時報記者何美如台北報導】上緯企業 (4733) 繼Q1每股盈餘達1.04元,創下近十季的新高後,Q2營運再傳捷報,法人預估,4月維持3月的高檔水準,5、6月營收將挑戰單月新高,單季合併營收上看12億元,較首季成長逼近5成,獲利將隨營收同步向上,將挑戰歷史新高。

中國的風電市場經過去年下半年的調整,庫存水位已見底,今年2月起拉貨速度轉趨積極,訂單逐漸回溫,據了解,目前訂單能見度頗佳,接單已排到年底,今年業績有機會「一季比一季好」。

法人預估,上緯4月營收與3月相當,約3.8億元,5、6月營收將衝破4億元,超越歷史新高記錄4.6億元。單季合併營收可望達12億元,較首季的8.23億元成長46%,甚至有機會挑戰5成的季增率。

獲利部分,上緯首季合併毛利率攀至21.92%,稅後純益7492萬元、年成長83%,每股盈餘1.04元,創下近十季新高。法人預估,第二季毛利率有機會維持首季水準,獲利伴隨營收跳升,將挑戰單季歷史新高。

關閉

-

-

2012-05-07, 02:21 PM

#532

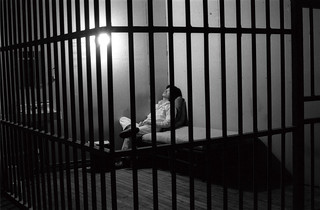

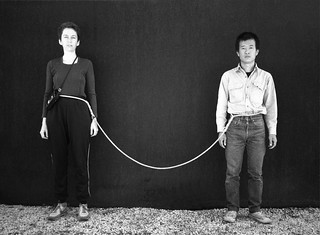

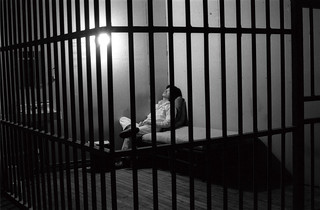

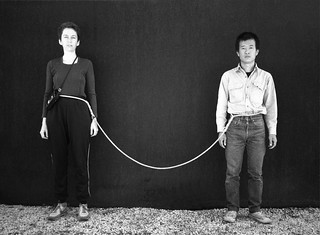

台灣之光 謝德慶的生命作品---六件行為藝術文件 台灣之光 謝德慶的生命作品---六件行為藝術文件

Uploaded with ImageShack.us

-

-

2012-06-06, 10:43 AM

#533

這是一個既緩慢又艱澀的寓言故事。

謝德慶,這個自1980年代時即在紐約藝術圈常見的名字,代表著自我生命的極限挑戰,也是一個不可解的謎題。他以生命的不斷試鍊來探索存在主義的真義,從1973年,他在溫州街發表的第一個行為藝術作品《跳》開始,到1986年的《一年行為表演》結束,是他最為巔峰的創作時期,他以各種別人看似怪誕的自虐行為,來見證生命與時間、空間本質性的矛盾與錯蹤複雜。爾後,1986年,他發表聲明:「我就只是活著」,長達13年的時間,他創作作品,但不發表,這是他的「消失」。如同他生命中不可見的隱晦基調,他以極為激烈又極為低調的方式來創作,件件如謎般的作品卻如同史詩般震撼著世人。這位備受歐美當代藝術界推崇的藝術家,已經被視為一個傳奇。在2009年,美國兩大重量級美術館分別展出他的作品,一為紐約現代美術館,另一為古根漢美術館,他的行為藝術作品已經收入西方藝術史的脈絡發展中,英國學者與藝評家亞德里安‧希斯菲爾德(Adrian Heathfield)與謝德慶經過長時間的相處訪談,出版了《現在之外─謝德慶生命作品》一書,成為探討其作品最為完整和重要的著作,中文本由台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班所長,龔卓軍教授所翻譯。2012年三月,台北市立美術館策畫邀請謝德慶分享他的創作,這也是他37年後返台,第一次的公開座談活動。亞德里安說:「謝德慶的時代終於來臨了!」但我想說,他的時代早在三十年前就來臨了,是我們走得太慢。當他在紐約做第一個作品《籠子》時,已經引起歐美藝術界的震驚。然而在那個80年代保守的台灣環境裡,卻飽受批評。一些評論說他是嘩眾取寵、神經病、該看醫生。諷刺地是,台灣的藝術界總是要等到西方的肯定後,我們才又急急忙忙地為大師戴上桂冠。

生命是一場徒刑

六十歲的謝德慶,留著打卡時一樣的受刑人髮型,清瘦的身形與素樸的裝扮,沒有一點多餘的東西。簡單、俐落到近乎純粹。就像是一個老神在在的隱外居士般,謝德慶在座談會上以輕鬆態度回答嚴肅問題,再以嚴肅態度回答輕鬆的問題。這是他一貫的風格,如同他作品擺盪在極端的弔詭裡。他說:「不要把我當作是一個傳奇。」關於有人詢問他作品中的禪機?他如此回答:「沒有啦!我沒有什麼禪機!我高中沒有唸畢業,我只有唸過幾本好書。」蜻蜓點水般帶過他生命中無用之用的思想。他個人喜歡用直覺性、貼進本質性的語言。龔卓軍說:「如同哲學家維根斯坦喜歡西部片當中那種毫不囉嗦、沒有理論的直接言語,當欲望無法實現時,就是拿槍來對決。德慶也是如此,他以一種態度與價值來直接對決,我覺得德慶的語言是傾向西部片的語言。」

他最重要的五件作品都是以不斷自我禁錮的方式來達到對空間、時間、人際關係的種種掙脫。他對生命下了如是總結:「生命就是一場徒刑」、「生命就是渡過時間」、「生命就是自由思考」,宛如卡夫卡式的思考性人物,直接觸及生命存在的核心問題。關於這一點,龔卓軍認為台灣從前並沒有出現過卡夫卡式的人物,並且是國際性的,這是他之所以特別重要的原因之一。

謝德慶的作品中,充滿了強烈的被剝奪性,如同他於1978年所作的作品《籠子》,他將自己的身體禁錮於籠中長達一年,關於寫作、閱讀、視聽、勞作這些通通被剝奪。他唯一能作的事只有思考。或許企圖達到哲學界所爭論的「人是否有自由意志」,謝德慶希望能夠做到「自由思考」,即不受任何思想體系的影響所產生的自由思考。在他於《籠子》裡的思考期間,他構思了下一個作品《打卡》,在這個有著嚴格時間次序的規範中,再一次他的睡眠被剝奪了,他的行動範圍也被剝奪,他無法睡超過50分鐘,無法行走超過50分鐘的路程。延續性並強化性的被剝奪性,就像是他非法移民的身份一樣,是被法律與社會制度剝奪的存在狀態,謝德慶在作品中,再一次強化、正視、實踐他的被剝奪身份,透過這樣的再次剝奪實行,他或許可以消解內心對非法移民,這個現實狀況的某種壓抑與不安。

極端個人主義的正面對決

因為剝奪所帶來的脆弱性,另一方面,相對於剝奪,他將自己極度暴露。在《戶外》這件作品中,他將自己暴露於大自然的考驗下,他笑說:「剛好那一年,是紐約一百年來天氣最冷的一個冬天。」在他展示的一張照片中,身著厚重雪裝的謝德慶,木然而定的風霜神情,看來像是一件陳放已久的雕塑,他的身邊聚集許多鴿子安然啄食,他笑說:「鴿子並沒有把我當成是人。」似乎承受著嚴苛氣候的謝德慶已經溶入到大自然裡,變成風景的一部分,他以某種對抗,最後卻融合的力量,來渡過了這場自然界毫不留情、赤裸裸的正面對決。

他的身體在空間上的想像是很有趣的。在籠子時,德慶想像床的三腳是外面的世界,有時可以去外面逛逛。而在戶外時,他想像中國城是他的廚房,哈德遜河是他的衛生間,停車場和乾的游泳池則是他的臥室。《現在之外》的作者亞德里安,為了體驗德慶當時作《戶外》這個作品的感受,特別向德慶要了當年他行走的地圖,在某個冬天的早晨,亞德里安也踏上了這個回溯的旅程,然而,不到24小時,就撐不下去,於是只好放棄。

孤獨一直是他創作的必然條件。他作品中的絕對孤獨,其實體現了一種極端的個人主義,相較於艾未未的操作極體政治,謝德慶是沒有關係政治的極端個人主義。清楚思考事物本質的他,和許多事物都切割很清楚,包括和席德進的切割。他不認同中國社會裡喜歡很多事情攪擾在一起的文化,並用他的一切否定來拒絕中國文化。在紐約時曾經和中國藝術家艾未未交往甚深,最後是分道揚鑣。我想起艾未未說:「每天都好無聊」而謝德慶說:「生命就是把時間用完」,似乎有些類似的生命態度,但是不同的是艾未未後來走向操作集體政治,而謝德慶則走向極端個人主義,他的態度是我不鳥集體政治,但我也不操作他。

讓人覺得份外有趣的是他作品中,那些禁錮的身體語言、學生般的制服、阿兵哥的平頭、類似工廠中的機械式打卡,以及「軍人身份」裡的兵籍編號,顯現出60年代台灣的威權政治對其創作生命的影響,然而他個人是不談政治對他自身的影響,像是進入現代主義中的虛無主義般,他避談社會現實面和自身的現實狀態。這當中他和法律的關係是很弔詭的,在非法移民的身份下,他已經被剝奪了屬於法的權利,然而他的每件作品都有律師見證的法律文字。這個部份龔卓軍認為,有時藝術家按照約定所構築出的作品的法,有時比其社會所構成的法還要具有實質力量。另一方面,在謝德慶作品中,威權政治下的身體語彙,卻又同時是他生命政治中的「例外狀態」,一如阿岡本所言:「生命政治的現代特徵並不如傅柯所說是將生命納入政治,而是將生命排除在政治之外。」謝德慶最重要的作品,皆是在紐約時被法律棄置的裸命狀態下完成。雖然關於這一點,藝評家王墨林認為美國的冷戰政治因素考慮其實刻意放縱他的非法身份,然而藝術家的創作皆是在法的「例外狀態下」完成。謝德慶的不談政治,正好可以留下更大的空間來讓評論家、讀者書寫,從他的作品,我們可以談台灣戒嚴政治下的當代藝術,美國對蘇俄的冷戰策略,因為他的不說,讓大家有更多的討論,這或許是謝德慶對其作品保持神秘的藝術策略,作品因而顯得更為巨大。

往左一步,往右一步,就是死亡

他的作品中總是明顯標記著時間。羅伯‧史密森(Robert Smithson)說:「一個藝術家遁入時間流越深沈,時間流就越是被遺忘;正因如此,他才必須與時間的表面保持緊貼狀態。」看來,謝德慶是陷入深深的時間之流中。1986年到1999年,長達13年的時間裡,他創作作品,但是不發表。他帶著他的裝修工具出發前往阿拉斯加,最後因為天候太差,只有到達西雅圖。這是謝德慶自我流放的再流放。他坦誠沒有解決自己生命哲學的議題,他說:「成績交的不好」。但是這番「消失」,其實很接近死亡。亞德里安以法國鋼索藝術家與作家菲力普‧佩帝(Philippe Petit)的鋼索作品來說明謝德慶的作品。1974年,佩帝在夜幕的掩護下,在雙子星大樓間,搭起了高空鋼索,第二天一早,不到一小時就走完了。雖然佩帝的行為藝術作品相較之下的時間短很多,但是和謝德慶作品一樣的是那種身體的冒險、極致的試鍊與大量的能量耗費,都是非常貼近身體化的行為藝術。兩者都是積極的否定者,否定創造性的生產或發明、否定效率或意義性行為。他們的作品裡充滿一種無用之用的美感。亞德里安說:「就像佩帝的走鋼索一樣,往左一步,往右一步,就是死亡。謝德慶的作品接近死亡,但並不是死亡,所以這當中的平衡變得很重要。」最後以佩帝的一段話語來說明這無用之用的美學,誠如亞德里安所言,若他的地點不是在高空的話,我們可能幾乎會相信這些話語是出自謝德慶口中:

遭受苦難的榮耀引不起我的興趣。

另外,我不相信任何事情。無用是我唯一喜愛的事

你必須與自然天候抗爭,以學會待在鋼索上其實沒什麼。

重要的是這個:在你的瘋狂裡,直挺挺的撐著待下去。

-

-

2012-06-08, 11:01 AM

#534

王天德---數碼No8--MH61 王天德---數碼No8--MH61

這是新入手王天德的作品

高達257cm

算是美術館級的作品

是好不容易從王老師那邊挖到的

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us

此篇文章於 2012-06-08 11:08 AM 被 wjhuang 編輯。

-

-

2012-06-08, 10:12 PM

#535

作者: wjhuang

這是新入手王天德的作品

高達257cm

算是美術館級的作品

是好不容易從王老師那邊挖到的

讚!仔細看才清楚-畫中有畫。想必在原畫前看會更震撼。感謝分享。

-

-

2012-06-08, 10:23 PM

#536

謝謝版主寫的謝德慶介紹,您寫的真好。當初在報紙上讀到謝德慶的行為表演時大約還是念初中或高中的年紀,老實說我當時沒法瞭解為什麼有人要這麼搞怪?這是“藝術”嗎?

隨著年紀的增長,我漸漸地能瞭解一點謝德慶拿自己的身體來做畫布來表現藝術家對人生的看法。就像梵谷的畫一樣,他們幾乎是用生命來訴說自己的感覺。

再次感謝版主的辛苦和無私的分享!謝謝!

-

-

2012-06-11, 10:33 AM

#537

作者: kevintran

讚!仔細看才清楚-畫中有畫。想必在原畫前看會更震撼。感謝分享。

最近王天德老師在台北仁愛路圓環附近的新畫廊有個展

感覺非常的人文風

有空絕對值得一看

http://artemperor.tw/news/2520

-

-

2012-06-11, 10:37 AM

#538

作者: kevintran

謝謝版主寫的謝德慶介紹,您寫的真好。當初在報紙上讀到謝德慶的行為表演時大約還是念初中或高中的年紀,老實說我當時沒法瞭解為什麼有人要這麼搞怪?這是“藝術”嗎?

隨著年紀的增長,我漸漸地能瞭解一點謝德慶拿自己的身體來做畫布來表現藝術家對人生的看法。就像梵谷的畫一樣,他們幾乎是用生命來訴說自己的感覺。

再次感謝版主的辛苦和無私的分享!謝謝!

謝德慶已經不只是個藝術家

而是個傳奇!

一個獨自在一個籠子裡

不閱讀 不看電視 不聽收音機 獨處一整年

這種時間的遞延性已經可以慢慢改變人的心理狀態

而謝德慶在30年前就已經提出的

說他是行為藝術的教父實不為過

-

-

2012-06-11, 10:41 AM

#539

星期五晚上卡地亞派了台車接我與家中大人去看展

現場也請了費玉清與林青霞 maggie Q

典藏的珠寶相當不錯

可以了解清代宮廷與卡地亞工藝的演進

還蠻值得一看的

展期將持續至9月

有空可以去逛逛

新聞如下

國立故宮博物院、瀋陽故宮博物院及卡地亞典藏所共同舉辦的「皇家風尚─清代宮廷與西方貴族珠寶」特展,將於6月9日至9月9日於故宮圖書文獻大樓特展室華麗登場,475組件珍貴展品將重現中國清代宮廷與近代西方貴族的珠寶風華。

美麗的珠寶,不僅烘托佩戴者的氣質與風範,更代表一種文化符號,象徵使用者的身份與權勢。「皇家風尚」特展以清代宮廷與西方貴族的珠寶作橫向對比,以珠寶與人的故事為展覽縱向主軸,首先由皇家貴族的風範揭開序幕,展示永恆不變的經典;繼之以其發展而出的珠寶風尚,呈現清代仕女與歐洲女主的妝扮品味與風格;最後當東方與西方各自在不同的時空相遇、相融,材質、技法和文樣的可能性隨之多元,激盪出美麗的火花,創造更為豐富的文化意涵。

清宮珠寶強調其本身所彰顯的德性和內涵,礦石的晶瑩與稀有並不是最重要的焦點。東珠因為產於滿洲龍興之地而尊貴;青金石、蜜臘、珊瑚、綠松石因為材質色澤,用以祭祀天、地、日、月諸神,飾品設計則往往具備福、壽、平安等吉祥或節慶的意涵。「皇家風尚」243組件的清代珠寶展品之中,除了來自國立故宮博物院典藏的174組件精品外,另向瀋陽故宮博物院商借69組件清末溥儀皇帝與婉容皇后相關的珠寶收藏,延續國立故宮博物院既有典藏的年代,呈現清代宮廷珠寶的全貌。

歐洲的宮廷珠寶,是整個國家權力的象徵,君主王侯與后妃藉由華麗輝煌的珠寶炫示,彰顯自身的財富與權勢。「皇家風尚」特展為展現西方貴族珠寶的絕代風華,特別向

向超過165年品牌歷史的卡地亞典藏借展,232組件貴族與名流所佩戴過的珠寶首飾,盡顯西方珠寶工藝的精湛造詣。

為呈現華麗璀璨的珠寶展品,「皇家風尚」特展的展場設計,運用沉著的深灰色,襯托珠寶首飾的光澤,也讓觀眾在進入展區後,心靈跟著沉靜下來,循著展覽主題瀏覽清朝宮廷的雍容華貴以及西方貴族的時尚丰采。展廳特別營造具有多角度切割面的礦層氛圍,帶領觀眾重返珠寶寶石的原發地,感受原始礦材與雕琢珠寶對比的趣味。

「皇家風尚」特展係由國立故宮博物院、瀋陽故宮博物院及卡地亞典藏共同舉辦,由瑞士高級製錶基金會、雙瑩文創股份有限公司以及財團法人大台北銀行文化基金會協辦。本次展覽獲得中華航空、亞都麗緻大飯店、鳳凰衛視、太沃設計以及新光保全的鼎力協助,得以推動。該展自6月9日至9月9日於故宮圖書文獻大樓特展室展出,每日上午9點至下午5點開放,憑故宮正館展覽或「皇家風尚」特展之普通參觀券及優惠參觀券票根,當日均可免費參觀另外展館之展覽(團體參觀券不適用),或者於圖書文獻大樓票口購票。

此篇文章於 2012-06-11 05:10 PM 被 wjhuang 編輯。

-

-

2012-06-12, 11:01 AM

#540

朱沅芷---湖邊的少女 朱沅芷---湖邊的少女

這張早期的朱沅芷帶有他最有名的供色時期的影子

色彩繽紛

Uploaded with ImageShack.us

签名:Yun gee 展览:“朱沅芷”,1998年11月14日至12月1日,大未来画廊,台北 朱沅芷将他的艺术生涯分为三大时期:抒情时期(1925-1932)、力量时期(1932-1939)、生命时期(1939年以后)。

《湖边少女》没有注明创作年份,与之相似的见于出版物的作品包括《公园喷泉·冬景》、《公园漫步》、《中央公园天鹅湖》等,依画风可推测它完成于30年代后期到40年代初期,即“生命时期”。 我们可以尝试归纳这一类作品的特点:一、题材基本上是城市即景,有写生的性质;二、空间关系、物象之间的逻辑关系较符合现实原则;三、色彩相对节制;四、较多使用线条来勾勒形体,间或出现纯线条对象;五、人物、景物较为琐细繁多;六、强调形体的稚拙感,偏爱圆柱状形式;七、有超现实的广角、倾斜等效果。结合当时流行的风格,朱沅芷很可能受到了夏加尔等人的影响,同时,席卷美国的社会写实洪流,大约也是促成他选择此创作题材和表现手法的重要因素。这一风格持续的时间很长,从已知作品看,直到1952年绘制的《纽约中央公园》依然具有如上所述的面貌。

《湖边少女》画面的色彩有一种暖色调的抒情意味,天空的斑斓,像是霓虹般的,还带有画家早年共色主义风格的影子。建筑、树木和人物的侧面涂抹了一层昏黄,表现了画外的光源,似乎也提示了描绘的时间段。人物、鸟、建筑与小船都用线条来廓出轮廓,风车甚至没有填涂色彩,画法很富于个人性。黑色的线条表现背光面,与白色线条传达的反光面形成对比,同时突出了平涂部分的体量感,是十分经济而巧妙的手法。坡岸、圆石、树木都具有球状或柱状形体,是其同类题材的典型处理方式。水面、岸边、天空用色彩来平涂,这样就赋予人物、景物的空间关系以某种装饰性和平面感。而右侧树木的内倾也很有意味,实际上,虽然人物、风车在现实状态下应是运动的,但画家把它们处理成似乎凝定的雕塑,反而是这几株树木使整个画面具有了不稳定感。从《湖边少女》,我们可以看到朱沅芷在30、40年代对于一类典型题材的典型处理,同时也反映出其强烈的个人风格。 出版:《朱沅芷,1998年展览目录集》,大未来画廊,台北,1998年11月,第35页

-

發文規則

發文規則

- 您不可以發表新主題

- 您不可以發表回覆

- 您不可以上傳附件

- 您不可以編輯自己的文章

-

討論區規則

|

回覆時引用此篇文章

回覆時引用此篇文章