-

2012-04-12, 11:20 PM

#741

作者: star

這句話有點怪

將軍會選擇Rockport當然是因為Rockport好聽,原廠對聲學也不一定比較在行,不然馬田也不會請別人設計音響室

毫無疑問的,不管對什麼人,“好聽”一定是首要條件,但是不是唯一的條件?對我來說,我的條件除了好聽,還有

1:價錢

2:造型

3:測量結果(頻響範圍,阻抗變化,失真,相位變化,impulse response,等等)

4:設計理念

我不認識將軍大,我不知道他如何選定他要的喇叭。但是,我可以確定,將軍大覺得”好聽“的喇叭絕對不只這一對。從將軍大選擇其它的器材的過程,我個人覺得設計師的設計理念,似乎是將軍選擇器材的原因之一。當然,這是我的”猜想“(臆測),所以我也是這麼寫不是嗎?:)

Marten為什麼要找別人設計音響室?我不知道。不過,如果這樣就認定原廠對聲學不在行,這個推論可能就不一定成立了。我家鄰居有個建築師(他是設計shopping mall的),他家的房子(包括設計和建造)都不是出自他的手筆。我女兒的同學的爸爸也是個建築師,他家我去過一兩次,那個房子最少30~50年了,不可能是他設計建造的。您能說他們這兩位對建築學外行嗎?:)

此篇文章於 2012-04-12 11:24 PM 被 kevintran 編輯。

-

The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:

-

2012-04-12, 11:45 PM

#742

作者: chsiang

好畫而已啦!沒有一定要這樣啊!圖解法方便思考而已

由一個case可以知道很多case會有的變化 呵呵~

當然,用2維的圖可以幫助理解。不過,就像葉Sir說的,這個圖有些地方沒考慮到。幾個地方(天花板,地板)的反射;喇叭單體的指向性;喇叭單體在3維空間的位置;反射面(還有家具)的反射/吸收特性等等。

chsiang大加油!

PS:這個好像用Matlab可以作模擬。不過MATLAB太貴了,不曉得Octave的用家裡有沒有人已經寫過這樣的東西?:P

-

-

2012-04-12, 11:54 PM

#743

作者: Brachy

非常同意chsiang兄的推論與看法!

這也是為配合我們家的擺位, 反而前後牆與單邊側牆要吸音的原因.

也許錯了, 也許對, 聽的愉快最重要! :)

那有錯呢?

有限預算下,拿掉最大的問題就是合理的設計.

-

-

2012-04-13, 12:03 AM

#744

作者: chsiang

最近讀到錄音室的設計, 讓我再次思考一些事情,

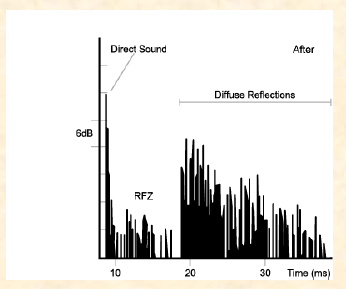

稱為RFZ (Reflection Free Zone), 是一種許多人應該都聽過的LEDE (Live End Dead End)的延伸,

Live End Dead End的想法應是control room 在降低間接音,只聼直接音,

這和我們的音響室是有很大的不同.

-

The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:

-

2012-04-13, 12:35 AM

#745

如真耍算發音体[喇叭]與[四面牆、屋頂別忘了地面[不同喇叭單体高度不同],地面的平面低頻靠著它[地面]大量傳送擴散。

極少數人[大系統大空間玩家]喇叭是架高的。

玩了半輩子的音響 世間喧嘩 不如孤獨 寧靜 思想 深山幽谷中的一股清泉

-

-

2012-04-13, 12:41 AM

#746

作者: chsiang

最近讀到錄音室的設計, 讓我再次思考一些事情,

下圖是一種設計的概念, 稱為RFZ (Reflection Free Zone), 是一種許多人應該都聽過的LEDE (Live End Dead End)的延伸,

基本概念是這樣的:

1. 在20ms前, 杜絕任何反射音, 何謂杜絕? 間接音的強度比直接音低20dB

2. 過了20ms這個點後, 開始要有一個經過擴散後的音場 (diffusion field 不是大家常說的那個音場) 慢慢衰減

第一點是要杜絕所有的音染, 以及絕對要求定位

第二點是不要讓整個空間太乾, 太死

提這個規範並不是因為我認為這個是音響室設計的王道,

而是我在思考要如何達到這20ms沒有反射音的條件! 並思考音響式設計的一個紀錄~~

請大家不要想太多 呵呵~~~~

20ms聲音可以走6.5公尺左右, 那麼那些反射音與直接音的差距是在這6.5公尺以內?

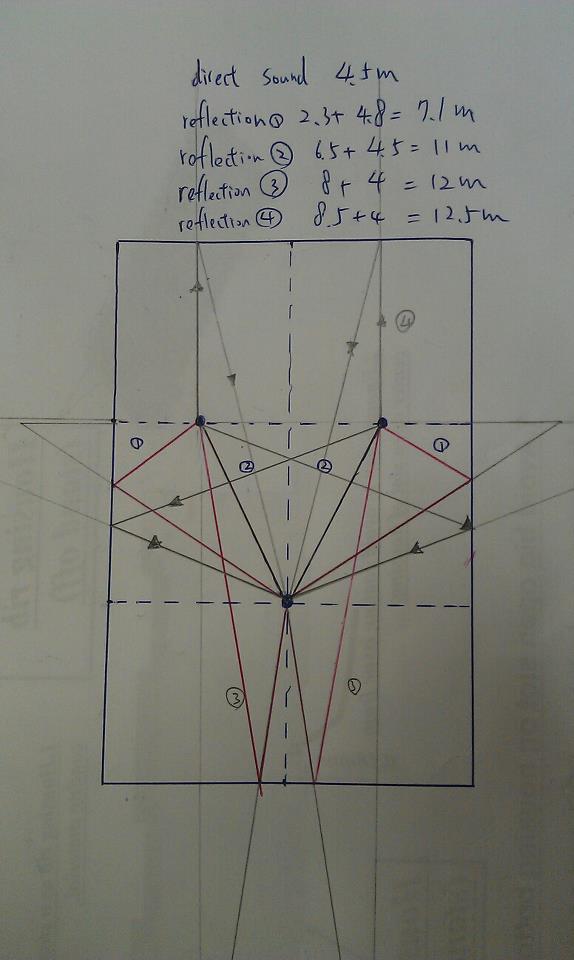

我發現自從放下課本後, 我的數學能力大幅下降, 因此只能使用圖解法來找反射音, 畫出來就容易了解多了!

上圖示我畫的第一反射音的位置:

圈圈1: 右聲道的聲波透過右側牆反射 (左聲道同理)

圈圈2: 右聲道的聲波透過 左側牆反射 (左聲道同理)

圈圈3: 右聲道的聲波透過聆聽位置後牆反射 (左聲道同理)

圈圈4: 右聲道的聲波透過喇叭後牆反射 (左聲道同理)

由於我是照1:100的比例畫出這個空間 (8公尺 X 12公尺), 這些線畫出來之後, 我就可以用尺來量距離了,

距離在圖上我有寫了,

與直接音距離4.5公尺相減, 大於6.5以上的就部會在20ms這個範圍裏面,

因此除了圈圈1需要處理外皆可不吸音,

*********************************************************

但是重點來了,

我畫的房間大小是 (8X12公尺) 接近30坪!! 能辦到的人應該不多吧!?

因此如果是比較合理的15坪, 那就所有的圈圈都必須要處理了!

(反射音4應該可以不用處理, 因為(中)高頻的指向性, 直接音應該到不了那裏)

所以至少對這些點 吸音這20ms的間隔才有可能達到,

(因為可能還有二次反射音等....但太複雜了, 目前沒有能力去構思)

*********************************************************

那第二點怎麼達成?

目前知道的是對聆聽位置這個區塊做擴散

讓這些擴散過的能量從後面包圍過來可以製造被動的包圍感,

不過怕的是到達後面的能量不夠, 因此有些錄音室會被牆做成有角度, 裡用反射把聲音射到後面,

(不平行牆還可以防止slapping echo.....)

但這得空間夠大才行......

*********************************************************

有人或許好奇, 想這麼多幹嘛?

其實也對, 我想獨立的15坪空間對我而言也許十年內不可能吧? (開放的還比較有機會)

但是怎麼說呢?

也許是工程師性格吧? 覺得很多東西一定要思考過後才會更有感覺, 是一種"好玩"的心理吧......

自己驗證一下所謂前反射, 中吸收, 後擴散的理論

不過就像我前面說的, 我只畫了幾個第一反射點, 還有第二, 第三哩.....能力不夠瞜~~

p.s. 1: 天花板地板沒有畫, 不過很多人的天花板不會超過3.5公尺, 再加上喇叭高度, 因此天花板與地板除了吸音應該沒有其他選擇

p.s. 2: 問題簡化過了, 不去想怎麼吸音, 而是哪裡該吸音, 哪裡該擴散

真厲害!!

我花了30年才完成現實中的理想音響室.

你花不到幾天就完成理想圖,並深入了解前反射, 中吸收, 後擴散的理論.

真欣賞你!!

StevenCheng將軍

-

The Following 4 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:

-

2012-04-13, 12:48 AM

#747

那就快動手吧.....................

-

The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:

-

2012-04-13, 12:54 AM

#748

作者: kevintran

毫無疑問的,不管對什麼人,“好聽”一定是首要條件,但是不是唯一的條件?對我來說,我的條件除了好聽,還有

1:價錢

2:造型

3:測量結果(頻響範圍,阻抗變化,失真,相位變化,impulse response,等等)

4:設計理念

我不認識將軍大,我不知道他如何選定他要的喇叭。但是,我可以確定,將軍大覺得”好聽“的喇叭絕對不只這一對。從將軍大選擇其它的器材的過程,我個人覺得設計師的設計理念,似乎是將軍選擇器材的原因之一。當然,這是我的”猜想“(臆測),所以我也是這麼寫不是嗎?:)

Marten為什麼要找別人設計音響室?我不知道。不過,如果這樣就認定原廠對聲學不在行,這個推論可能就不一定成立了。我家鄰居有個建築師(他是設計shopping mall的),他家的房子(包括設計和建造)都不是出自他的手筆。我女兒的同學的爸爸也是個建築師,他家我去過一兩次,那個房子最少30~50年了,不可能是他設計建造的。您能說他們這兩位對建築學外行嗎?:)

我是夜貓子.

4年前開始規劃現在的音響室時,每當夜深人靜可思考,我就開始規畫,也大約算了將近100張以上的圖.

為何搞這麼多??

因為你說對了一部份,我換喇叭,也更換了空間的大小.

以因果論來說,沒錯,沒Arrakis,就沒有今天的大小和規劃.

現在的音響室,ROCKPORT那邊有提供過我一些參考資料,包括它們在USA的使用材料.

當然,理念相同並不代表照單全抄,因為空間大小多少有不同,建築材料也不同所做出必需的對應措施自然要有.

但即使如此,的確是理念相同才能交融.

簡單來說,就算是換了別支喇叭,觀念仍然不會變,仍舊是:前反射, 中吸收, 後擴散的理論.

只是,對應措施多少會改變罷了!!

StevenCheng將軍

-

The Following 6 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:

-

2012-04-13, 10:32 AM

#749

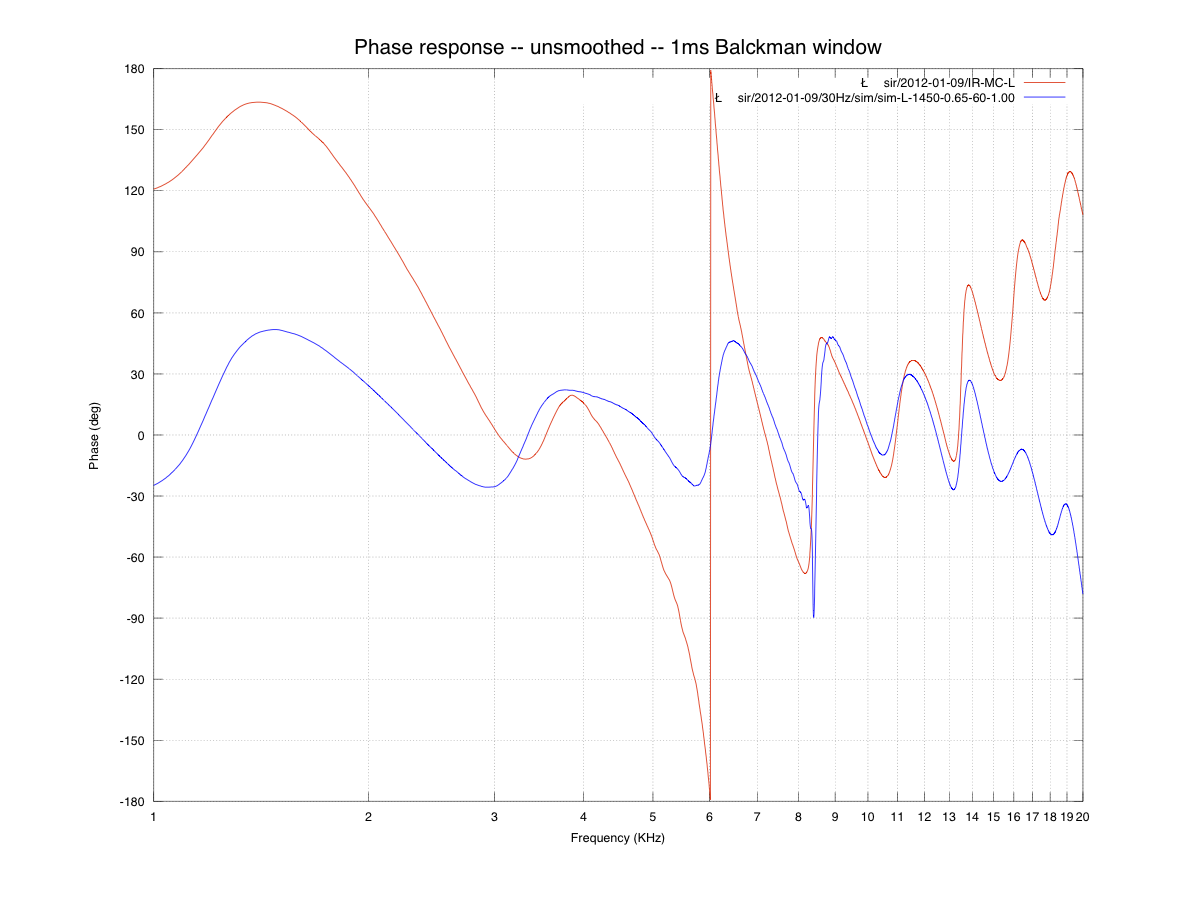

要回味一下在 chsiang府上聽到過的經驗來比照一下paa6測據.哈.

順po小舍1kHz以上頻率的相位校正的改善差距..

紅色是原本.藍色是校正的..1k多120度..約6k的大反轉..近20k的180度校正情況.

聽感呢.?

變得很好聽是一定的.

-

-

2012-04-13, 11:50 AM

#750

哈哈 Yeh捨與Kevin 真的非常嚴苛,

不過這樣是很好的, 因為也促使我再更深入一層思考,

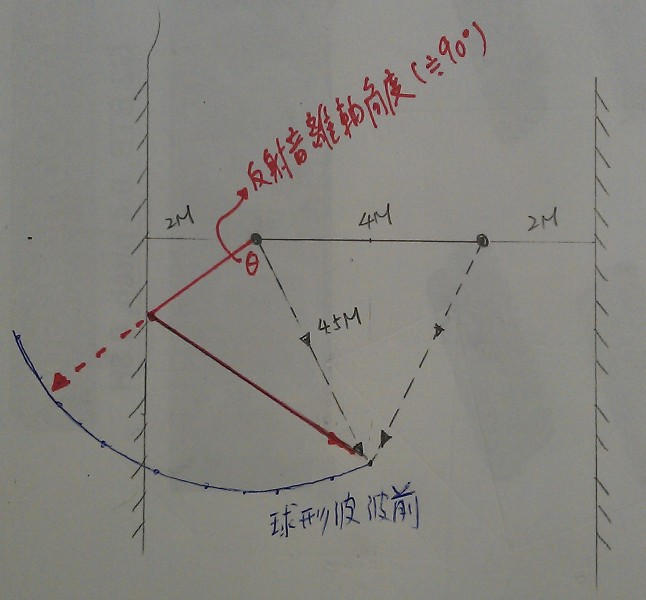

聲音的指向性, 參考一下這張圖,

這張圖我的解讀是一直要到2K以上, 喇叭聲音的指向性才明顯(垂直與水平方向都是)

(順帶一提, 更說明了低頻無指向性)

(另外每對喇叭都不同, 將就一下摟~~)

即使最糟糕的狀況下只處理500Hz~2KHz這一段, 我都認為非常有價值,

就此打住恐怕又會被兩位大大K, 所以我又土法煉鋼來了一下:

聲音2D看成圓形波, 藍色線是我手繪的圓形波波前 (連圓規都丟了!!),

藍色線代表聲音到達耳朵時, 波前在空間中的相對位置,

可以看到已經撞到牆壁摟! 因此紅色線就是即將反射的路徑,

而穿出牆壁的紅色虛線就是反射波該行走的距離,

從長度可以知道還不夠到達耳朵, 過一小段時間才會到,

另外針對Yeh捨說聲波會在空間中相互抵銷, 基本上我認為太過簡化會造成混淆,

容我說明一下我的看法,

聲音會在空間中相互抵銷沒錯, (所謂梳形濾波就是這樣來的)

但是這是指當下這一秒所發出的聲音的反射音會對下一秒所發出的聲音造成影響,

而非這一秒所造成的反射音會對這一秒的直接因造成影響,

另外為了簡單方便假設喇叭的單體是直接對著耳朵的,

那就變成反射音與喇叭的角度很大,

但實際上隨著Toe-in這個角度不見得很大喔! 500Hz~2KHz的這個範圍搞不好會擴更大阿! 更有處理的意義!

-

The Following 10 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:

發文規則

發文規則

- 您不可以發表新主題

- 您不可以發表回覆

- 您不可以上傳附件

- 您不可以編輯自己的文章

-

討論區規則

|

回覆時引用此篇文章

回覆時引用此篇文章