-

請教 psycho 大師 請教 psycho 大師

大師你好,

我拜讀了不少您的大作 (因為太多了沒能看完)。對您以非音樂專業出身者能研究音樂到這種境界實在很佩服。對於您提出音色的重要性,不亞於線條的重要性,小弟也深受啟發。雖說音樂的幾個要素裡,除了旋律,節奏,和聲之外,音色本來就是頭幾個重要的項目之一,但在德奧音樂以線條為主的發展方向,法國印象派以來強調聲音/音色的音樂在古典音樂界(至少台灣),一直居於弱勢,甚至多少受到忽視,也是不爭的事實。

想請教的緣起,在於看到「國家音樂廳」的討論串,您與另一位高醫師的討論而來。你文中的一個重點是,在樂團演奏時,要清楚的聽到各樂器演奏的聲部是很重要的一件事。高醫師則認為,演奏得水乳交融渾然一體,才是好的演出(希望我沒會錯意)。到底那個才算正確,或者說這是屬於藝術範疇兩種詮釋方式都可以,小弟並不知道。

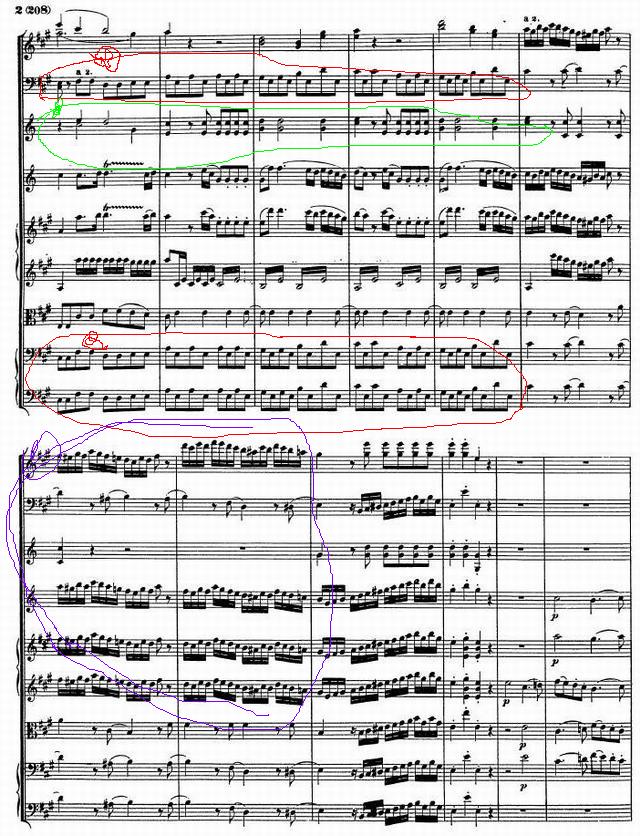

但我曾看過少數一些管弦樂團的總譜,跟著聽音樂。通常那時,我會聽得特別有感覺。不過,樂譜上並沒記載各聲部的音量,比重該怎麼處理。所以我想請教您,您為什麼會認為,作曲家們會希望每個聲部,都是獨立清楚的希望讓聽眾清清楚楚的聽到。而不是像另一位高醫師認為,融為一體的感覺。或者說,為何不是不同的作曲家,在這一點上也有不同的觀點。

也許您早已在您的文字裡清楚的說明過了,只是很抱歉您的大作文字量太過龐大,我按捺不住所以就先發問了。希望有機會得到您的指點。謝謝。

-

-

又是什麼大師不大師的,讓新進網友也跟著叫,害我全身都溼了,冷得發抖!....

看了很多 uglycat網友你的發言,應該也是音樂與音響雙修的認真玩聲音之狂熱份子,所以大家都是大師,以後不必尊稱什麼大溼啦!.....

原則上我與 drkao 的確在音樂欣賞的進階層次上有非常大的差異,但是在這麼高的層次上很難討論清楚、明辨是非,所以以下論點都只是一方之見,這是要先說明的...

既然你看過、看得懂管弦樂總譜,那我的論點就非常好理解了。隨便找一首複雜一點的管弦樂,對照唱片看看:你能不能發現『現在同時有幾種樂器』?

再來,這幾種樂器本身的聲音特色(包括演奏能力)能不能明辨清楚?

再來,通過上述兩標準後,這幾種樂器『和起來』的混合音色有什麼特色?

在我個人經驗:一但對管弦樂演奏有上述的要求,就會傾向我感受到的法派古典音樂最佳的現象....:)

以上管弦樂最好是找從貝多芬到華格納到馬勒為止的德派古典音樂,或任何法派古典音樂。比較能進行清楚的比較。

再分享給你一個免費而且量大到一輩子看不完的樂譜網站:

http://imslp.org/wiki/Category:Composers

慢慢看吧!.... 推薦先學習《波麗露》舞曲,再對照我這篇文章: 推薦先學習《波麗露》舞曲,再對照我這篇文章:

『單樂器的音色炫技』與『多樂器的合奏音色』:拉威爾的音色藝術

http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...1412#post11412

-

The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:

-

大師

OP.111呢?還沒看到分析,這樣心裡叼著好痛苦喔,我要pull in 這篇啦

-

-

感謝 pshcho 兄的指點,我在找時間好好練習。

只是先回到我的疑問一下: 請問要如何判斷作曲家或指揮家,到底希望演奏出來的音樂,是各聲部聽得一清二楚,還是融為一體呢?

如果是複音音樂,很明顯各聲部都需突出。但在單音音樂,除了主題之外的樂器,基本上不都以和絃烘托演奏為主嗎? 需要很清楚的演奏出來嗎? 不能朦朧的表現嗎?

這裡小弟並非在質疑,而是自己沒有研究。看到您與drkao在論戰,我不知道哪邊才對,或是兩邊都可以對。

-

-

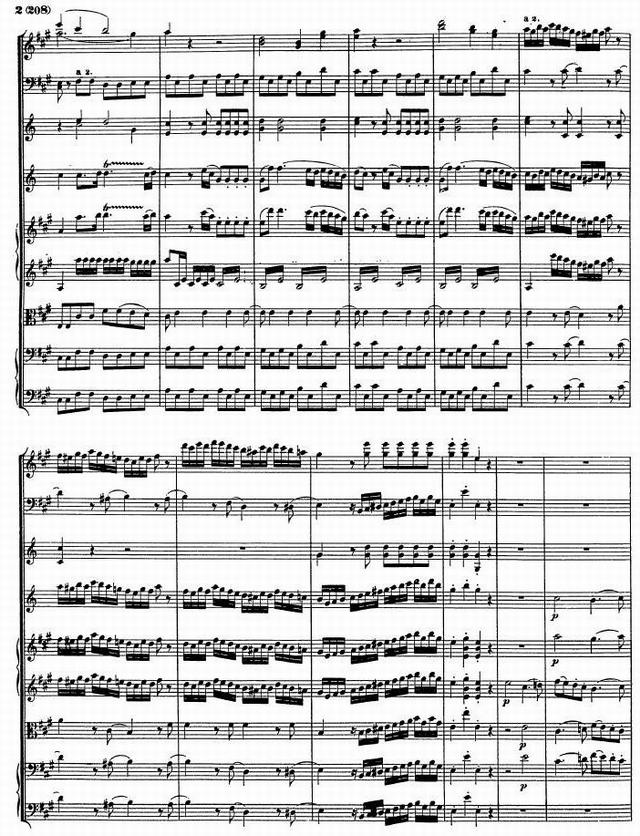

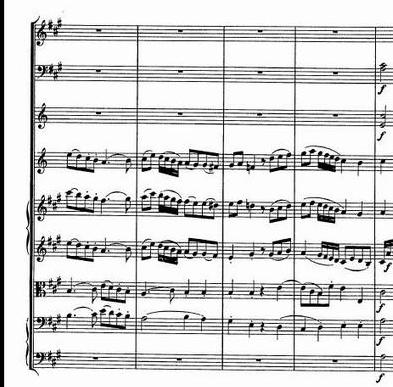

我昨晚後來聽了一下手邊有總譜的莫札特豎笛協奏曲。這首曲子編制相對單純,適合練習。除了獨奏的豎笛與弦樂五部,只有兩支長笛,兩支低音管與兩支法國號。

我反覆聆聽第一樂章序奏部分至獨奏豎笛出場的一小段。

獨奏豎笛顯然沒問題,弦樂也都聽得到。但木管部分在齊奏時,法國號比較明顯(可能是音量比較大),長笛判斷較困難(但其音色不同,也可分辨),低音管則經常聽不到,大概是被其他樂器聲音掩蓋住了。但是在以木管為煮的片段,特別是低音管的音型與其他樂器不同時,還是分得出來。

弦樂這邊就比較困難。第一小提琴沒問題,第二小提琴一開始以平行三度演奏,也聽得很清楚。但我始終無法單用聽的判斷出中提琴,大提琴與低音提琴。

看譜之後才發現,大提琴與低音提琴演奏相同的樂譜(有時bass省略),而且中提琴以高大提琴八度演奏。

像這種片段,我分不出三種樂器。有時bass不見了只剩兩種。在CD的錄製不特別強調cello與bass時,我實在分不出這兩種樂器(當然,如果bass 演奏數字低音,大提琴是演奏某種旋律音型,音量又夠的話分得出來)。而弦樂器的平行八度的演奏,對我來說也很難區分。因為高八度剛好就是低音樂器的第一泛音。

譬如說,如果莫札特刻意讓第二小提琴休息,讓中提琴代替第二小提琴演奏低第一小提琴三度平行演奏。我覺得在CD裡很難分辨,但在現場有視覺輔助,可以分得很清楚。

我還聽了一下Stravinsky 的彼得洛西卡,第一部份的42小節起,二十幾種樂器以相同音型合奏。以小弟駑鈍資質,實在完全分不出是哪些樂器在演奏。

這裡對應到我前面提出的問題。像音樂家這樣處理不同樂器時(不同樂器以相同音型演奏和弦),我以前以為作曲家的用意就是要讓音樂在這個片段的演奏,要讓數種樂器合而為一成為一種特製樂器來演奏,而不是將不同樂器分得清清楚楚。

當然,我想 pshcho 兄不是指這種特例。應該是指一般來說,編制內的樂器應該都要能在錄製的CD裡聽得到聽得出來才對。如果聽不到,不是被錄音師做掉,就是樂團演奏不好。是這個意思吧?

-

-

作者: chen3058

OP.111呢?還沒看到分析,這樣心裡叼著好痛苦喔,我要pull in 這篇啦

OP.111 太難寫了啦!而且又打算寫出你們這些『進階級愛樂友』看到會下拜的頂級文章...8) 看起來還會寫很久.....

作者: uglycat

[如刪]

我這幾天特別忙,目前覺得 uglycat 做得非深入,得好好完整文章回應,所以且先等我兩天以上,我才有時間好好交流,真是不好意思啦!....

『要讓數種樂器合而為一成為一種特製樂器來演奏,而不是將不同樂器分得清清楚楚。』這段話是關鍵,等我找幾張可以讓你聽到『既合而為一,也分得清清楚楚』的好版本....:)

-

-

音樂對我而言是嗜好

我欣賞音樂我享受音樂

但我比較懶得去研究音樂

作曲家的譜讓後代音樂家發展出不同的詮釋

也讓我們藉由不同樂團及不同錄音取得不同感受

也讓認真的pshcho兄仔細的推敲

我的態度比較不一樣

我的出發點是喜愛

我認為每一個錄音都有其可取之出處

一定都會帶給人感官的刺激及感受

不論這感受是好是壞是喜是悲

我們從中得到了收穫

我比較不會說這錄音是好或壞

而是說我比較喜歡或不喜歡

每個人主觀感受不同

得到的不同

而我們也永遠不會知道別人的感受

通常我喜歡以分享的態度來接受及告知同好

別人有沒有愛上這錄音則不干我事

所有的和聲都是由汎音推演來的

所以一個準的和聲會融合在一起

是無庸致疑

但是當然我們可以藉由不同的汎音結構及振動

來分別聽到不同樂器

當然您要對樂器的音色瞭若指掌

否則在準的和聲中要分出個別樂器有點難

舉例當小號和雙簧管在一起

或是長笛與小提琴SECTION在一起

真的不太好分

我待在管樂團至少30年了

還是有許多樂器我分不出來

如Oboe d'amore與Oboe, trumpet與cornet

除此之外我對分辨錄音中的樂器有相當信心

我承認我對法國樂團有偏見

但是我對法國作曲家指揮及獨奏家沒有偏見

而且我很喜歡Ravel

事實上我最喜歡的幾張唱片中還是有法國樂團

只是我決不會去買法國樂團演出的票來聽

我承認現場應該會有狀況

但是兩次的法國樂團演出聆聽經驗讓我灰心

狀況也太多

相對德國樂團的聆聽經驗每次都讓我懾服

從很久以前邦貝格的Brahms

到我最深刻的聆聽經驗---布商大廈的貝七

您有聽過當所有弦樂的最大音量可以蓋住銅管

我們要先知道當音準時音量才可累積

音不準會好像音響相位不準,音量也大不起來

可以想像當時布商大廈弦樂融合的程度

這樣宏大而且極端融合的弦樂演奏貝七

是讓我有原來貝多芬就是要這樣演才是貝多芬

我以前聽過的貝多芬都不到布商大廈貝多芬的一半

去年法蘭克福Jansons的馬五

更是讓我聽到在任何唱片都沒聽過的旋律

被Jansons挖出來

我和pshcho兄不同

但這都是主觀意識

pshcho兄聽細節

聽每項樂器及他們的表現

我聽flow

我喜歡聽樂句起承轉合大小快慢

我喜歡聽樂團經過非常嚴格的訓練之後

呈現出準的和聲及整齊的表現

而指揮在這嚴謹的框架中表達音樂

所以我非常喜歡Celibidache

-

The Following 16 Users Say Thank You to drkao For This Useful Post:

999369,AndyChu,chariots,chen3058,cluytens,freesky007,jackiex,jj-bond,kib,Leo Yeh,lyyoung,martin,sp007,tungcw99,uglycat,yschen

-

-

The Following 11 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:

AndyChu,chariots,freesky007,jj-bond,kevinlin1013,kib,Leo Yeh,rendzaw,sp007,uglycat,yschen

-

要如何欣賞音樂其實是很私人的事情,

有時候頂級紅酒開瓶後也是希哩呼嚕被當成啤酒一下就喝光了,

同樣的音樂演奏有人愛壯闊, 有人愛細膩, 這原本是青菜蘿蔔,

但如同一套音響系統, 如能在滄然壯闊中又見溫柔婉約, 那豈不是極品?

私以為"詮釋"一詞已經成為音樂欣賞的濫觴, 很多演奏現象好像只要用了"詮釋"兩字就變的很合理. 但如果沒有在原創者的框架內, "詮釋"又是什麼莫名其妙的字詞呢?

胡說八道一番, 看看就好

-

The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:

-

欣賞音樂 欣賞音樂

欣賞音樂的方法及態度有很大的差異,

以聽現場作模擬,

欣賞音樂應是手上不能作其他事會分心的事,

分心,意味忽略了許多音樂的細節,

如果這樣,追求 hifi 就沒意義了.

要不要分析到樂理層次?

這看個人背景,

但我以為:

如果專心聽音樂對一般人都不容易了,

實在不一定要如此深入吧?:P

-

發文規則

發文規則

- 您不可以發表新主題

- 您不可以發表回覆

- 您不可以上傳附件

- 您不可以編輯自己的文章

-

討論區規則

|

回覆時引用此篇文章

回覆時引用此篇文章